1月~3月に撮影した野鳥

新着の写真

クマゲラ

現地に着いた時、オスは巣穴に背を向けていた。その内、中に入り時折、少しばかりの木屑を、何回かに分けて外に出している様に見えた。

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 3132mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 3132mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

一方、メスの方は歩道から、良く見える木の根っこ辺りに陣取り、長いこと餌探し。

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 782mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 782mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

そうしている内にオスが巣穴から、何かを咥えて出て行った。その処理を終えたからなのかは不明であるが、約10分ほどで戻って来たのである。

※2024/3/31 G9 1/2000 500 4.0 560mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 500 4.0 560mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

そして、間髪を入れず飛んだ。その先は?

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 613mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 800 4.0 613mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

これら一連の撮影で一番、難しかったシーン。ズームでないので、下がったがギリギリ。それに枝被り。ここにいた数名のカメラマンも「もう少し寄ってくれれば」と。

※2024/3/31 G9 1/2000 640 4.0 560mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 640 4.0 560mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

回りを頻りに気にしながら、このシーンが延々と続いたが、飛び立つ気配なし。結果的にみると、ここで休息を取っていたようだ。

※2024/3/31 G9 1/2000 500 4.0 917mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 500 4.0 917mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

待つこと20分程も経って、ようやく動いた。ここでまた採餌を始めるが、オスは恐らく巣穴の中にいるのだろうが、確認する事なく帰宅を選択した。

※2024/3/31 G9 1/2000 400 4.0 850mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/31 G9 1/2000 400 4.0 850mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

アカゲラ

小糠雨の降る中、ザックザックと歩いている内に段々、日差しが出て来た。だが撮れたのはアカゲラだけ。緑橋のベンチで会った知人が「22日の日中、緑道でヤマセミを撮った」と言うので、見せて貰ったが、今月は一度も撮らずに終わりそう。

※2024/3/30 G9 1/2000 320 4.0 652mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/30 G9 1/2000 320 4.0 652mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/30 G9 1/2000 1000 4.0 1722mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/30 G9 1/2000 1000 4.0 1722mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

トビ

きょうは天候の関係で午後1時頃に出た。公園内は犬の散歩組が殆ど。歩道は一部を除きグシャグシャ。このトビは旋回を繰り返していたので、追尾せずに撮れた。

※2024/3/29 G9 1/2000 400 4.0 1120mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/29 G9 1/2000 400 4.0 1120mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

オオアカゲラ

きょうはE.D公園→緑道コースで行ったが、途中、会ったのはひとりだけ。真駒内公園内の雪は気温と共に段々解けて行き、この撮影中、何度もズボッとぬかった。

※2024/3/27 G9 1/2000 200 5.0 1374mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/27 G9 1/2000 200 5.0 1374mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

シジュウカラ

今日は歩好会に参加したので、同じ所を2度歩いたが、本命のシマエナガには会えず。ほぼ真正面のシジュウカラは珍しい。右斜め上からの光でネクタイの上は黒潰れ。

※2024/3/25 G9 1/2000 200 4.5 1853mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/25 G9 1/2000 200 4.5 1853mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

トビ

緑道はぬかる事もなく歩きやすかったが、誰もいなく至って静か。公園を歩いていて、このトビに気付いた時はもう後追いなので、顔を写せなかったのは残念😔

※2024/3/26 G9 1/2000 200 7.1 2023mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/26 G9 1/2000 200 7.1 2023mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

オオアカゲラ

きょうは10度近くになると言うので、服装を一部変えて出かけた。今のシマエナガ〜エゾリスルートをウロウロしてみたが、シマエナガは現れず。帰り路、オオアカゲラが対岸の倒木にいて、いつものコツコツ。

※2024/3/24 G9 1/2000 250 4.0 2015mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

※2024/3/24 G9 1/2000 250 4.0 2015mm相当 200mm/F2.8X1.4X2.0

シマエナガ

BMPCC4Kでは初めてのシマエナガだが、このビデオカメラの設定で良かったのは60コマ/秒にしたこと。1コマの違いで、目の形が微妙に違っていた。

※2024/3/22 BMPCC4K 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/22 BMPCC4K 100-400mm/F6.3X2.0

アカゲラ

BMPCC4Kは5型の大型タッチスクリーンを備えたビデオカメラだが、これを60fr/secのRAWで撮影し、初めて静止画にしてみた。技術的には面白いカメラだが、ファインダー無しなので野鳥を撮るには使い勝手が悪い。でも、もう少し使ってみるか。

※2024/3/21 BMPCC4K 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/21 BMPCC4K 100-400mm/F6.3X2.0

マガモ

昼食後、少し小降りになって来たので、出てみたものの公園ほぼ一周まで何も撮れず。仕方なく帰りも緑道を歩いたら辛うじてマガモに会えた。

※2024/3/18 fp 1/2000 13 8000 1965mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

※2024/3/18 fp 1/2000 13 8000 1965mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

キレンジャク

fp Lでは思い通りの画質にならないので、fpのクロップに戻し2倍のテレコンを付けてみた。そうするとf値は13になりisoも12,800まで跳ね上がったが、これは許容値。

※2024/3/17 fp 1/2000 13 12800 1961mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

※2024/3/17 fp 1/2000 13 12800 1961mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

3キロコースの途中で会ったHさんの言う通りに行ったときは、ほんの少し撮っただけで飛ばれた。それがまたイタヤカエデに戻って来て、その樹液を舐め始めたのだ。

※2024/3/17 fp 1/2000 13 6400 1303mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

※2024/3/17 fp 1/2000 13 6400 1303mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

ここからは色々な角度から、じっくり撮ることが出来た。最後は飛ぶ瞬間を狙うためカメラを枝に置き、左方向を開けて待ったが、🎯とはならなかった。

※2024/3/17 fp 1/2000 13 12800 2146mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

※2024/3/17 fp 1/2000 13 12800 2146mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X1.5

カワガラス

真駒内川の段差工に2羽でいた。いくらトリミング耐性に優れているSigma fp Lでも、この画像をシャープに、しかも階調を持たせるのは、かなり難しかった。

※2024/3/16 fpL 1/2000 6.3 2000 3830mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/16 fpL 1/2000 6.3 2000 3830mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

川に潜って獲物を捕らえ雪の上で処理していたが、ツーショットは撮れなかった。

※2024/3/16 fpL 1/2000 6.3 800 3137mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/16 fpL 1/2000 6.3 800 3137mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

アカゲラ

「カタクリの里」の巣にクマゲラが戻って来るのを、ここで居合わせた2人と暫く待っていたが現れず。そんなとき近くにアカゲラがやって来た。この後のシマエナガは豊平川に近い木の天辺にいるのを撮ったもののモノにならず。ヤマセミは早朝に出現。

※2024/3/15 fpL 1/2000 6.3 1250 2096mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/15 fpL 1/2000 6.3 1250 2096mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

スズメ

きょうはいつもいるスズメで画素数による写りの違いを検証する為2倍にクロップするとM4/3並となるが、これだといつも見慣れている画質だ。つまり首回りの基本色白に茶や黒の毛が混ざっていると言う感じ。これはBayer式センサー故置きているのだが、

※2024/3/14 Sigma fp L 1/2000 6.0 800 985mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

※2024/3/14 Sigma fp L 1/2000 6.0 800 985mm相当 100-400mm/F6.3X2.0

センサーサイズと画素数の組み合わせによって、まちまちな写りとなる所が厄介だ。もしSigmaのfoveonセンサーだと、こうなり白・黒・茶の混色が感じられない。

※2024/2/13 sd Quattro 1/2000 800 8.0 2259mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/13 sd Quattro 1/2000 800 8.0 2259mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

カワアイサ

カメラはフルサイズ6,100画素のSigma fp L。これまで何度も写しているカワアイサをクロップなしで撮ったら、どんな画質になるかが興味のあるところ。次のはかなりシャープにしたが、クッキリではなくモクモク度が増して立体的になって行った。

※2024/3/12 fpL 1/2000 6.3 1250 3034mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

※2024/3/12 fpL 1/2000 6.3 1250 3034mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

キクイタダキ

きょうはクマゲラがいないので、園内パトロールへ行くと、幸運にもキクイタダキを撮っている人に会えた。そして周りの声に合わせて撮ったら何点かが写っていた。

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 1250 1899mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 1250 1899mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

今回は望遠最大の400mmにする余裕がなかった。このレンズは直進ズームが可能なので、次回はこの機能を使って、同じフルサイズで撮ってみたい。

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 800 1716mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 800 1716mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

これが一番遠かったので、これ以上のサイズアップは無理だった。でも、これが昨日と同じSigma fpであったなら、画素数の関係で、このようにすらできなかった。

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 800 1596mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

※2024/3/9 fpL 1/1600 6.1 800 1596mm相当 100-400mm/F6.3X1.0

クマゲラ

この日、撮ったクマゲラで画質が最も良かったのは次の写真。その要因は近くで撮れたのとピント精度。AFはシングルAFだが、遅い動きだと効果を発する。

※2024/3/8 fp 1/2000 5.5 500 614mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/8 fp 1/2000 5.5 500 614mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

ヤマゲラ

クマゲラの食べ残しを物色中のヤマゲラだが、ようやくオスの方を撮れた。きょうは違うメンバーとクマゲラとヤマゲラの撮影会をやったようなもの。

※2024/3/8 fp 1/2000 5.6 1000 1073mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/8 fp 1/2000 5.6 1000 1073mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

ここ3日はこの辺りを行ったり来たりしてお仕舞い。これはオマケで撮れていた。

※2024/3/8 fp 1/2000 5.6 800 996mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/8 fp 1/2000 5.6 800 996mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

クマゲラ

「柳の下のドジョウ」狙いで、昨日のコースを歩いてみたら、きょうは歩道近くにいて、ヤマセミ顔負けのマッタリ中。そこで一旦ここを離れ、エゾシカの証拠写真を撮った所でUターンして、戻ってみると少し奥の木に移動しただけ。

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 2000 589mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 2000 589mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

状況が変化したのはずっと後になってから。メスの鳴き声に応じないオスに、いたたまれなくなり、遂にオスに大接近すれどこれまで。そして小康状態が続いたが、最後はオスが藻岩方面に飛び立った所で、この恋物語はチョン。

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 5000 677mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 5000 677mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

マガモ

緑道を歩いて行くと、カメラを川に向けている人がいるので、一緒に撮って見ると、こんな写真で「あらら!」 これが今日の恋の季節第一弾。

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 500 979mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/7 fp 1/2000 5.6 500 979mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

クマゲラ

Sigma fpで野鳥を撮る、それも飛んでいる時は何か対策をしないと無理。そこで考えたのが、中望遠で撮ったあとDavinci Resolve Studio18.6を駆使して処理すること。

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 737mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 737mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

これに貢献しているのがパナのレンズ。軽くてAFがそこそこに速いしピント精度も良い。またfp Lの方は未だ上手く行っていないが、再検討するつもり。

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 401mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 401mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

クマゲラ

次の写真はこの場を離れて藻岩方面に飛び立ったシーンの4コマ目だが、この時グッと引いておいたので何とか写す事ができた。

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 737mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/6 fp 1/3200 7.1 3200 737mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

ヤマゲラ

きょうは公園の3キロコースに入ってから直ぐの所で足止め。それはヤマゲラとクマゲラの追っかけを延々とやっていたからだ。このヤマゲラは冬毛の為か立体的であり、黄緑色がとても鮮やかである。

※2024/3/6 fp 1/2000 5.6 1000 1590mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/6 fp 1/2000 5.6 1000 1590mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

コゲラ

近くで撮れたのと背景が木肌とあって、補正する箇所が少ないためパソコンも機嫌良く、現像処理は比較的短時間で終わった。

※2024/3/5 fp 1/2000 5.6 3200 865mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/5 fp 1/2000 5.6 3200 865mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

シジュウカラ

このシジュウカラで目指したのは白と黒を可能な限りクッキリとさせる事と色被りの除去。その為に部分補正を多用したが、何時もの通りパソコンの非力さにより作業の中断がしばしば。それでも何とか、それなりの目的は達せられた。

※2024/3/4 fp 1/2000 5.6 320 1000mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/4 fp 1/2000 5.6 320 1000mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

ヒガラ

アカゲラの反対側ではカラ類が枝の上方を飛び交っていたが、撮ったのはヒガラであった。このあと昨年よく写したエビフライのエゾリスを探したが、まだ撮れず。

※2024/3/3 fp 1/2000 5.6 400 2445mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/3 fp 1/2000 5.6 400 2445mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

アカゲラ

きょうは穏やかな日曜日とあって人だけでもなく鳥も出て来てくれた。ここで大量に撮ったが枝被りのないのは1枚だけ。だが雪が入っていないので、これを採用。もっと細かく編集したいが、複雑過ぎてパソコンの処理が追いつかないので、ここまで。

※2024/3/3 fp 1/2000 5.6 400 1750mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

※2024/3/3 fp 1/2000 5.6 400 1750mm相当 70-300mm/F5.6X1.5

スズメ

日が当たって少し解けて来た雪の塊を滑り台に見立て、ズルズルッと下りて行ったスズメ。ここでは雪の質感をザラメ状に仕上げてみた。

※2024/2/29 Z6 1/2000 6.3 360 719mm相当 50-250mm/F6.3X1.7X1.5

※2024/2/29 Z6 1/2000 6.3 360 719mm相当 50-250mm/F6.3X1.7X1.5

シメ

このシメ一羽をいろんな角度から大量に撮ったが、一番枝被りの少ないのを選んだ。

※2024/2/28 Z6 1/2000 6.3 560 1526mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/28 Z6 1/2000 6.3 560 1526mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

カワアイサ

メスのダイナミックな羽ばたきを強調するため、部分補正を駆使して仕上げてみた。

※2024/2/28 Z6 1/2000 6.3 900 1229mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/28 Z6 1/2000 6.3 900 1229mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

アカゲラ

キクイタダキを撮っている時、木を叩く音がするので探したら木の根元にいた。これもSigma fpのクロップだが、混色の少ないクッキリとした画像になった。

※2024/2/24 fp 1/1600 6.3 1000 1643mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/24 fp 1/1600 6.3 1000 1643mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

トビ

エゾリスを撮っている最中にトビが接近して来たので、そのまま写したらボケとシルエット状態。それでも何とかトビと分かる程度に補正してみた。リスは枝被り酷し。

※2024/2/24 fp 1/1600 5.0 125 523mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/24 fp 1/1600 5.0 125 523mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

このあと上空を旋回して、どこかに飛んで行った。

※2024/2/24 fp 1/1600 7.1 100 699mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/24 fp 1/1600 7.1 100 699mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

キクイタダキ

きょうの収穫は何と言ってもキクイタダキ。この松林に集まって来た沢山の目で追っかけた。引いて撮ったので、キクイタダキはとても小さかったが、あの手この手で、それなりになった。2/29更新

※2024/2/24 fp 1/1600 5.0 1600 1496mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/24 fp 1/1600 5.0 1600 1496mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

スズメ

フルサイズ24.3MのNikon Z6をAPS-C(DX)にクロップすると10.3Mとなる。これはD200とほぼ同じだ。ならば混色(偽色)の少ない白になるんじゃないかと言う実験。その結果は見ての通り、首回りの白い部分が、太くて長い。

※2024/2/22 Z6 1/320 6.3 640 1680mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/22 Z6 1/320 6.3 640 1680mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

アカゲラ

最初はもっと遠くにいて背景が曇り空。それが段々近くに来て背景も青空になった。この位の近さだと有効画素数10.2MのD200でトリミングしても未だ余裕があった。一方、画質の方は予想通り毛先での混色が少ない為、スッキリしてクリアである。

※2024/2/21 D200 1/1000 7.1 640 1379mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/21 D200 1/1000 7.1 640 1379mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

もっと前の方ではこれ。枝被りがないし、のけぞり方も大きい。又この頃になると少し青空が見えて来た。こんな過程は一緒にいたお二人さんも良く記憶しているハズ。

※2024/2/21 D200 1/800 7.1 720 2444mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/21 D200 1/800 7.1 720 2444mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

ヤマガラ

サケ科学館より下流に行ってみたが、昨日より雪が解け、ぬかるので途中で止めた。公園内は鳥の鳴き声のみならず人も少なかった。E.D公園にも行ったが誰もおらず。

※2024/2/20 D7200 1/2000 6.3 2436mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/20 D7200 1/2000 6.3 2436mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シジュウカラ

サケ科学館方面のヤマセミは時既に遅し。ここにいた知人等と話した後は探鳥をしながら歩いて帰宅。ここでの現像ポイント:目の明度アップ。黒の色被り補正(特に左側の明るい所)、ボディ右側の明度を上げ、左側からの繋がりを良くした。ボケの調整。

※2024/2/17 D500 1/2000 6.7 900 1018mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/17 D500 1/2000 6.7 900 1018mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

クマゲラ

いつもの緑道にいる時サケ科学館奥にヤマセミがいる事を知ったので、そこへ向かう途中にこれを撮った。この後、現地近くまで行くと、いなくなったと聞いて引き返したが実は枝の陰にいたのである。その証拠写真が、ある女性のスマホに写っていた。

※2024/2/17 D500 1/2000 6.7 900 1018mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

※2024/2/17 D500 1/2000 6.7 900 1018mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

ヤマガラ

住宅街側の歩道は雪かき中だと思い反対側を歩くと、殆どがザックザック状態。今日は公園側から緑道に入ったが、やはりヤマセミの連チャンはなかった。ここで暫く待ったが来ないので、そのまま歩いて帰宅の途へ。

※2024/2/16 D500 1/1600 6.7 500 2977mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

※2024/2/16 D500 1/1600 6.7 500 2977mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

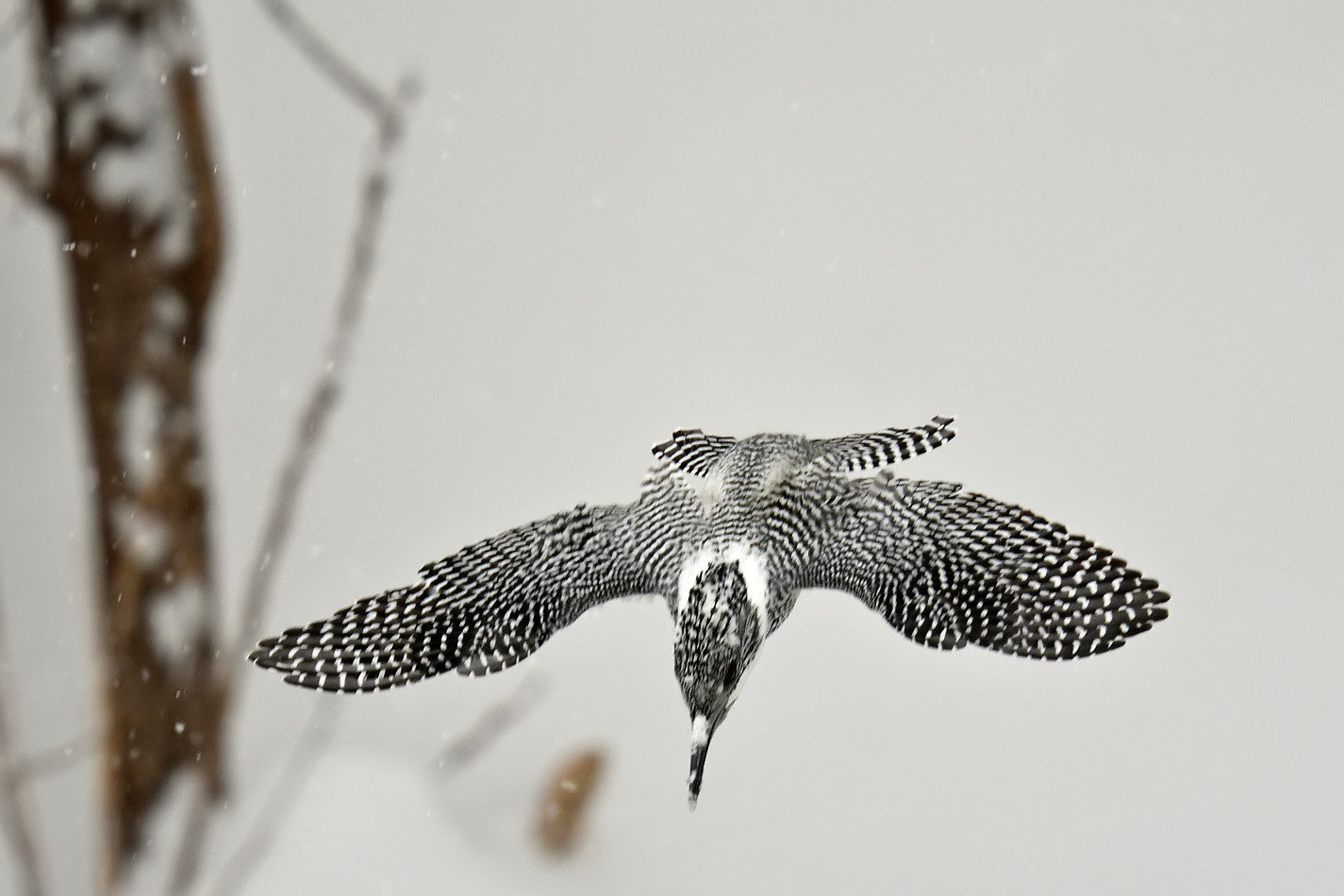

ヤマセミ

今年になって初めて撮れた。誰もいない緑道を歩き、ようやく現地に着くとヤマセミは緑道側の枝でマッタリ。もしダイブがあっても上手くない撮れない所なので園内パトロールへ。その途中の白樺林で「上流へ飛んでもういない」と知人から聞いた。

※2024/2/15 D500 1/2000 6.3 800 1929mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/15 D500 1/2000 6.3 800 1929mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

ハシブトガラス

ハシブトガラスが近くの木から飛んで来て、雪の中に頭を突っ込みブルブルっと何回かやった。再生して見ると黒のボディに、青緑っぽい色被りがあちこちにあった。これは現像の過程で取り除いたのと、白と黒の階調を可能な限り持たせた。

※2024/2/14 D500 1/2000 6.3 160 3011mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/14 D500 1/2000 6.3 160 3011mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

スズメ

他にはない独特の画風となるカメラと言えば、やはりSigmaのFoveonセンサー。その違いを直ぐ確認できるのはどこにでもいるスズメ。ここで一番ハッキリするのは顔の白と黒が重なる毛先。Bayerセンサーだと、ここで混色が起き灰色になる。

この偽色と言うべきものが至る所で起きていても、それがグラデーションとなり、反って柔らかく見えるかも知れない。何れにしても、このカメラで鳥を撮るのはストレスが大きいので、新製品を待たれるが……。

この偽色と言うべきものが至る所で起きていても、それがグラデーションとなり、反って柔らかく見えるかも知れない。何れにしても、このカメラで鳥を撮るのはストレスが大きいので、新製品を待たれるが……。

※2024/2/13 sd Quattro 1/2000 800 8.0 2259mm相当 100-400mm/F6.3X1.5

コゲラ

今日は探鳥より2箇所でのお喋りに大半の時間を費やした。その一つには凡そ20人ものカメラマンがいて待機中。そしてトイレから出ると「落ちちゃった」と言われた。

※2024/2/12 D500 1/3200 5.6 7200 1302mm相当 300mm/F4.0X1.4X1.5

※2024/2/12 D500 1/3200 5.6 7200 1302mm相当 300mm/F4.0X1.4X1.5

スズメ

一人分の道幅に逆戻りした歩道をザックザックじゃ敵わないので、時に車道に出て歩いた。そんな中、スズメが溝に溶け出た雪で水浴び中。今日は緑橋手前でUターン。

※2024/2/11 D500 1/1600 6.7 1400 2088mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

※2024/2/11 D500 1/1600 6.7 1400 2088mm相当 300mm/F4.0X1.7X1.5

シマエナガ

つららをペロペロは良くあるシーンだが、これは何処かに持って行き落ち着いて嘗めようとしているのかも知れない。この現像で留意したのは白い部分の立体感だが、影の部分の輝度差を埋めるのに時間が掛かった。目指すはキリリとフワフワの同居。

※2024/2/7 D90 1/4000 5.6 2500 2000mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/7 D90 1/4000 5.6 2500 2000mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シメ

1羽でヤドリギの左側を陣取り休憩中、と言う感じに見えた。場所柄、最初はレンジャクと思ったがシメであった。ここへは「サクラ並木通」を通って来たが次はパス。

※2024/2/8 D7200 1/2000 6.3 500 2856mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/8 D7200 1/2000 6.3 500 2856mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シマエナガ

今日のカメラは12.3MのD90だがD200より約200g軽い。これとレンズを合わせると約2.5kg。この位だと今の私にちょうど良く右手だけでスイスイと行ける。

※2024/2/7 D90 1/4000 6.3 1280 2263mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/7 D90 1/4000 6.3 1280 2263mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

だが、園内を大した成果なく歩くと帰りはバスで、と言う気になり出口に向かうとシマエナガがいた。いま有効画素数やセンサーとの画質差を実験中。さて明日は?

※2024/2/7 D90 1/4000 6.0 2800 1492mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/7 D90 1/4000 6.0 2800 1492mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シジュウカラ

今日はサケ科学館〜3キロコースを歩いたが、キクイタダキの気配なし。その代役として選んだのがシジュウカラ。これ迄と同様、白と黒の混色が少ないクリアな画像。

※2024/2/6 D200 1/2000 8.0 1600 1952mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/6 D200 1/2000 8.0 1600 1952mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シマエナガ

きょうも公園に着くなり人だかりの中に入って撮影開始となったが、例の如く悩殺ポーズは撮れず。この現像で留意したのはトーンを平均化して柔らかく仕上げること。

※2024/2/5 D200 1/3200 6.3 1400 1305mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/5 D200 1/3200 6.3 1400 1305mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

ズーム比を変えている最中に飛ばれたが、何とかフレームの端に写っていた。

※2024/2/5 D200 1/4000 6.3 1600 438mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/5 D200 1/4000 6.3 1600 438mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

この画像のカラー調整方針は白がベタにならず、それなりの色調を持っている事と、シマエナガ全体を明るくすること。さて、結果は如何に?

※2024/2/5 D200 1/4000 6.3 1600 868mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/5 D200 1/4000 6.3 1600 868mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

シマエナガ

D200では初めてのシマエナガだが、予想通りカラー間での混色(白と黒でグレイなど)が少ない。この時は影のできない柔らかい光だったので、後処理が楽であった。

※2024/2/4 D200 1/2000 8.0 800 1982mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/4 D200 1/2000 8.0 800 1982mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

横にいたCさんの「あっ!羽繕いをしている」の声を聞きながら写した。この時レンズは900mm相当だが、もしノートリで撮れたら、もっとフワフワになるかな?

※2024/2/4 D200 1/2000 8.0 900 1587mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/4 D200 1/2000 8.0 900 1587mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

カワアイサ

アイスアリーナ方面は営業の絡みか除雪が早い。だが鳥はこのカワアイサだけ。橋の近くまで寄って来たので、10.2Mのカメラでも600mmだと未だかなり余裕がある。

※2024/2/3 D200 1/1250 6.3 1250 1917mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/2/3 D200 1/1250 6.3 1250 1917mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

アカゲラ

現像方法を変えてみたらパッとしないアカゲラが、かなり良くなったので記録に残しておこう。この画の特徴を敢えて書くと白黒の境界がハッキリしていること。

※2024/2/2 D200 1/2000 6.3 800 2480mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

※2024/2/2 D200 1/2000 6.3 800 2480mm相当 18-400mm/F6.3X1.5

スズメ

きょうはD200と言うこれまた古いCCDデジカメを持ち出して撮ってみたが、レンズの焦点距離不足でパッとしない。それなら、きのう撮ったスズメの方がマシなので。

※2024/2/1 D40 1/2000 10.0 800 1966mm相当 150-600mm/F6.3X1.4X1.5

※2024/2/1 D40 1/2000 10.0 800 1966mm相当 150-600mm/F6.3X1.4X1.5

ウソ

日中の予報は最高でマイナス6度と寒いが、快晴となっていたので1.4倍のテレコンを付け1,260mm相当の画角で臨んだのだが、それを使う機会に巡り合わなかった。

※2024/2/1 D40 1/2000 9.0 800 975mm相当 150-600mm/F6.3X1.4X1.5

※2024/2/1 D40 1/2000 9.0 800 975mm相当 150-600mm/F6.3X1.4X1.5

シメ

シメを正面から撮るとブルドッグの口元みたいに見える嘴が赤っぽいのは冬期だからだ。これを過ぎると段々黒っぽくなる。体全体の色からすると、これはメスである。

※2024/1/31 D40 1/4000 6.3 800 1437mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/1/31 D40 1/4000 6.3 800 1437mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

アカゲラ

いま注目しているのがD40の画質。6.1メガの画素にしちゃ、何ともクリアに見える。もっと細かく言うと背中の黒と白が交わるあたりに見てとれる。ここが手持ちのベイヤー式カメラと違って、グレイの部分が少ないしクッキリ見える。それと画素ピッチが7.8μmと大きい為か、1.4倍のテレコンを付けてF9になってもAFが動作した。

※2024/1/31 D40 1/1660 6.3 800 942mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/1/31 D40 1/1660 6.3 800 942mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

ツグミ

E.D公園脇を通るとクマゲラが鳴きながら飛んで来て木に止まったが枝被りでものにならず。このあと緑道の方へ行くとツグミが歩道で葉っぱの中から虫探しをしていた。

※2024/1/31 D40 1/1250 6.3 800 1079mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/1/31 D40 1/1250 6.3 800 1079mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

アカウソ

2016年12月発売のD40にはAF微調節がついていない。こんな時シグマだとレンズ単体でピント調整が出来るので、やってみると+4であった。ここでの狙いはCCDの画質。いくら610万画素のデジカメでも条件に合えばこの通り上等な写りとなる。

※2024/1/29 D40 1/400 7.1 200 1101mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

※2024/1/29 D40 1/400 7.1 200 1101mm相当 150-600mm/F6.3X1.5

レンジャク

きょうは緑橋を過ぎた辺りで足止め。ヤドリギの実をタップリと食べた後は日向ぼっこなのか、こんな形のキレンジャクとヒレンジャクが多かった。

※2024/1/28 fpL 1/2000 11 4000 854mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

※2024/1/28 fpL 1/2000 11 4000 854mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

※2024/1/28 fpL 1/2000 11 2500 855mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

※2024/1/28 fpL 1/2000 11 2500 855mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

アカゲラ

今日のはどれもイマイチなので、一昨日のアカゲラに再登場して貰う事にした。それは体長からすると大きな木肌を吹っ飛ばした光景が印象に残っていたからである。

2024/1/22 fpL 1/2000 11 5000 1183mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

2024/1/22 fpL 1/2000 11 5000 1183mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

シマエナガ

E.D公園に着くと既に撮っている人達がいたので即合流。何時もながら思い通りに行かないが今日はこれ。真駒内公園では千葉からの2組を案内したが上手く撮れたかな?

2024/1/23 fpL 1/2000 10 800 1484mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

2024/1/23 fpL 1/2000 10 800 1484mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

アカゲラ

Lマウントだと暗い望遠ズームにも2倍のテレコンを付けられる。するとF値は13にもなるが、M4/3にクロップすると1600mm相当で撮れる。これはその時の画像であるが、白のグラデーションが線から面になった感じがする。

2024/1/22 fpL 1/2000 13 12800 1720mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

2024/1/22 fpL 1/2000 13 12800 1720mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

背景が雪景色になる所に移動したのでグッと引いて撮ったのだが、あちこちに色被りが出たのはテレコンの影響かも知れない。これは完璧ではないがそこそこに直した。

2024/1/22 fpL 1/2000 10 6400 967mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

2024/1/22 fpL 1/2000 10 6400 967mm相当 100-400mm/F6.3X2.0X2.0

クマゲラ

クマゲラの黒と背景にあるボケた雪の白が飽和しない露出補正値を調べるため、+0.7・+1.3・+2.0で撮ってみたら+0.7が中でも一番調整可能であった。

2024/1/21 fpL 1/3200 6.3 2500 1762mm相当 100-400mm/F6.3X2.5

2024/1/21 fpL 1/3200 6.3 2500 1762mm相当 100-400mm/F6.3X2.5

オオアカゲラ

帰りのコースは念のため緑道にすると珍しく人集りがいてビックリ‼️ 一瞬ヤマセミと思ったがシマエナガだった。ここで大量に撮るには撮ったが、枝被りばっかり。

2024/1/20 Z6 1/400 8.0 320 2212mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

2024/1/20 Z6 1/400 8.0 320 2212mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

ヤマガラ

敬老パスの制度が変更になるので、残り全てをチャージしてから、緑道に向かったとき歩道橋の上から撮った。その後のものはどれも枝被りが酷く今日のベストはこれ。

2024/1/19 Z6 1/3200 8.0 1600 2063mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.0

2024/1/19 Z6 1/3200 8.0 1600 2063mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.0

アカゲラ

暗い木々の中にいたので、上限設定値のISO感度になったが、流石にPureRAW3はこんなのもろともせず、ノイズ削減はおろかディティールもきちんと残っている。

2024/1/18 D500 1/3200 8.0 12800 1537mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

2024/1/18 D500 1/3200 8.0 12800 1537mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

クマゲラ

E.D公園の様子を見るため近くの歩道を歩いていたら、クマゲラが鳴きながら飛んで来て向こう側の木に止まった。だが、それも束の間に次の場所へ飛んでいった。

2024/1/18 D500 1/3200 8.0 1250 2525mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

2024/1/18 D500 1/3200 8.0 1250 2525mm相当 300mm/F4.0X2.0X1.3X1.5

ヒレンジャク

雲の隙間に青空が見えたので、それを待って撮った1枚。これが雲だと、前日にどっさり積もった雪の白が映えない。

2024/1/17 D3500 1/4000 8.0 280 1920mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

2024/1/17 D3500 1/4000 8.0 280 1920mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

ベニヒワ

これなんかは出る前にSIGMA USB DOCKでAF微調整をやった成果と言える。ベニヒワで眼が丸く撮れたのは初めてだが、これだと可愛く見える。

2024/1/17 D3500 1/4000 6.3 280 4073mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

2024/1/17 D3500 1/4000 6.3 280 4073mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

これもメスだが、ここにオスもいて撮ったかどうかは枚数の関係で未だ分からない。

2024/1/17 D3500 1/2000 6.3 400 2269mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

2024/1/17 D3500 1/2000 6.3 400 2269mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

ベニヒワ

きょうのレンズは2kg弱と重いので最近は使っていないが、どう写るのか今の眼で見たくなった。だが、この雪道じゃ難儀なので約400gのカメラにした。これなら何時もの片手持ちでいける。本日のベストショットは思いがけないシーンのこれに決まり‼️

2024/1/17 D3500 1/3200 7.1 400 2036mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

2024/1/17 D3500 1/3200 7.1 400 2036mm相当 150-600mm/F6.3X1.5 トリ

オオアカゲラ

緑道に入る手前で木を叩く音が……。その方向に目を凝らして、ようやく見つけたが、この枝被りじゃどうにもならず。その後のシマエナガは遠すぎ。今日はこれで。

2024/1/15 D500 1/3200 2.8 100 1331mm相当 70-200mm/F2.8X1.3X1.5 トリ

2024/1/15 D500 1/3200 2.8 100 1331mm相当 70-200mm/F2.8X1.3X1.5 トリ

アカゲラ

公園内のメイン歩道は除雪されていて歩きやすかったが、鳥の鳴き声少なし。更に道外からやって来た3人さんにも会えなかったが、上手く撮れているかしら?

2024/1/14 D3000 1/3200 4.0 1600 2192mm相当 旧300mm/F4.0X1.5 トリ

2024/1/14 D3000 1/3200 4.0 1600 2192mm相当 旧300mm/F4.0X1.5 トリ

ヤマセミ

昨日の新雪と緑道で思い出したのが昨年3月の実験。それはフォビオンセンサーのSigma sd Quattroで、雪を撮れば背景の色に左右されず雪の端になっても灰色にならず白くなっているかどうか、と言う実験。次の写真はピントギリギリで写したものだが、その結果はまずまずであった。もし最新のベイヤーセンサーで撮るとどうなる⁉️

※撮影:2023/3/4 sd Q 1/500 6.3 200 1872mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※撮影:2023/3/4 sd Q 1/500 6.3 200 1872mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※コメント:未公開のものを2024/1/14に現像、ヤマセミのその後は不明。

ミヤマカケス

旧大三元のAFが不動作になり、お蔵入りへの最終チェック。電源を入れたときレンズから何も音がしないのに気付いた。そこで、レンズを上下に振ってみたら直った。それで今日はCCD最後の一眼レフと旧サンヨンのお出ましとなったが、どちらも問題なかった。皆と別れた後、これとアカゲラを撮ったが、きょうは新雪がメイン。

2024/1/13 D3000 1/3200 4.0 1600 690mm相当 旧300mm/F4.0X1.5 トリ

2024/1/13 D3000 1/3200 4.0 1600 690mm相当 旧300mm/F4.0X1.5 トリ

ベニバラウソ

緑道でヤマセミを待っている時、アカウソの事が話題に上った。帰宅後、調べてみると約3年前に1度だけ撮っていた。この時はアカウソで処理したが、北海道新聞社「北海道の野鳥」にベニバラウソのオスは頬から腹にかけて鮮やかな朱色と書いており、掲載の写真(p185)とそっくりなので、これはベニバラウソとして良いようだ。以前アップしたのと違う写真で現像してみたら、前とは違い極めてクリアに仕上がった。

2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 2646相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 2646相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

「ベニバラウソ」判定の根拠として「大雨覆先端の白」の有無にもあると言うので、他の画像を調べてみたら、これがハッキリと写っていた。

2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 3654相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 3654相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

シロハラゴジュウカラ

公園の3Kコースは綺麗に除雪されていた。緑道は1人分だけだが昨日とは雲泥の差。会ったのは鳥より人の方が多し。そんな訳で歩数が増え、もう少しで1万2千にも。

※2024/1/9 D500 1/1250 4.0 160 1463mm相当 300mm/F4.0X1.5X1.3

※2024/1/9 D500 1/1250 4.0 160 1463mm相当 300mm/F4.0X1.5X1.3

シマエナガ

今日は休日とあって通学用の除雪がないので、とても歩きにくい。これから緑道と言う辺りでシマエナガに会ったが、撮影にはもう少し雪が欲しいところ。ここで会った通行人が「緑道には誰もいないし、やっと歩いて来た」と言うので行くのを止めた。

※2024/1/8 D500 1/3200 4.5 180 1641mm相当 70-200mm/F2.8X1.4X1.5

※2024/1/8 D500 1/3200 4.5 180 1641mm相当 70-200mm/F2.8X1.4X1.5

マガモ

午後になって晴れ間が出て来たので出かけた。先ず対岸にいるカワガラスに会ったが、一応撮っただけ。小雪なのでカメラを片手に歩いていたら、マガモがいた。

※2024/1/7 D500 1/3200 4.5 5000 880mm相当 70-200mm/F2.8X1.4X1.5

※2024/1/7 D500 1/3200 4.5 5000 880mm相当 70-200mm/F2.8X1.4X1.5

カワアイサ

今日はいないのかなぁ、と思って歩いていたら何時もより、ずっと上流にいた。遠いと言っても、この大きさなら楽勝だ。カワアイサの模様をクッキリと出せた。

※2024/1/5 D500 1/3200 2.8 360 1086mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

※2024/1/5 D500 1/3200 2.8 360 1086mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

ウソ

ミソサザイの時より遠いのと、ピントの甘さで画質はイマイチだが、ウソでこの構図に撮れたのはないので載せることに。

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 100 2186mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 100 2186mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

ヤマガラ

この日はE.D公園からの流れで、真駒内川緑地にもシマエナガ・レンジャクなどの野鳥がワンサとやって来た。これらの中で、比較的近くにいたヤマガラが一番良かった。

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 320 1627mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 320 1627mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

ミソサザイ

スズメより小さいミソサザイ。これが数メートル先で撮れるとは千載一遇のチャンス。このとき撮った中で、ピントと構図から1枚を選択して現像すると解像度・色調とも思いのほか良かった。

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 360 2172mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

※2024/1/4 D500 1/3200 2.8 360 2172mm相当 70-200mm/F2.8X1.5X1.3

ベニヒワ

きょうはレンズの先に2.2倍のテレコンを装着して撮影した。そうすると解像度は落ちるが、それをアプリで取り戻せるかどうかを実験したかった。その結果は🙅♂️と出た。

※2024/1/2 fpL 1/3200 2.8 280 1905mm相当 105mm/F2.8X1.5X2.2

※2024/1/2 fpL 1/3200 2.8 280 1905mm相当 105mm/F2.8X1.5X2.2

アカゲラ

旧旧大三元レンズをD500につけAF微調節をやってみると-20ちょっとだったが、これ以下には出来ない。きょう撮った中で一番ガチピンなので、現像してみたら問題のないレベルである。この方式だと肉眼とファインダーの見え方がほぼ同じになりGood !

※2024/1/1 D500 1/3200 2.8 280 1342mm相当 80-200mm/F2.8X1.5

※2024/1/1 D500 1/3200 2.8 280 1342mm相当 80-200mm/F2.8X1.5

ヒヨドリ

恐らく見た目に近いヒヨドリの毛並みはこうなのであろうが、ふわふわ感に欠けている。これはもっと近い所から撮ると、解決する問題なのかな? また背景のボケにも形があり、色調も感じられるのはこのFoveonセンサーの特徴なのかも。

※2023/3/31 sdQ 1/160 8.0 400 920mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/3/31 sdQ 1/160 8.0 400 920mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

クマゲラ

3キロコースを歩いている時から丘の方で鳴き声がしていたので、追っかけていたが、住宅地の方へ飛んで行った。一応、ヤマセミの可能性があるので、ほぼすっかり雪解けが進んだ緑道を歩いていると、遠くからクマゲラの声が聞こえて来た。

※2023/3/30 sdQ 1/160 6.3 200 949mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/30 sdQ 1/160 6.3 200 949mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

最初はどこか崖の上で鳴いていたのだろうが、そのうち対岸まで下りて来た。次に向かったのはお馴染みと思われる木。ここで、いつも仕草で虫を探していた。

※2023/3/30 sdQ 1/250 6.3 200 1026mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/30 sdQ 1/250 6.3 200 1026mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

もし、ここで「キョーン」なしのコツコツならば緑道からはピンポイントでしか見えないので、誰も気付かず歩いている事だろう。

※2023/3/30 sdQ 1/320 6.3 400 1438mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/30 sdQ 1/320 6.3 400 1438mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

キレンジャク

きょう撮った次の写真は、最近のレンジャク中、背景が一番シンプルで大きくボケたものになった。エゾリスは毎日のように見るが、中々、キクイタダキには至らず。

※2023/3/29 sdQ 1/800 6.3 200 912mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/29 sdQ 1/800 6.3 200 912mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

これは汚らしいが、その場の雰囲気、つまり空気感を表している1枚として採用した。

※2023/3/29 sdQ 1/1000 6.3 200 883mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/29 sdQ 1/1000 6.3 200 883mm相当 100-400/F6.3XS-HI トリ

キレンジャク

きょうはFoveonとBayer(何れもSIGMA)の2台態勢で行ったら、上手い具合にキレンジャクで撮り比べが出来た。次のはFoveonだが、特に顔の辺りを見ると茶系がベタでなく、階調豊かになっている。それに写真が立体的に見える。

※2023/3/27 sdQ 1/200 6.3 200 813mm相当 18-300/F6.3XS-HI トリ

※2023/3/27 sdQ 1/200 6.3 200 813mm相当 18-300/F6.3XS-HI トリ

こちらのBayerでも同じ様な場面にしたかったが、ちょうど良いのがないので、これにした。流石6100万画素だけあって、階調性は見られるものの、色の境がハッキリしていないように思う。

※2023/3/27 fpL 1/3200 6.3 1000 1955mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2023/3/27 fpL 1/3200 6.3 1000 1955mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

次のコマを別なソフトで現像してみたら、彩度が少し高くなった。更なる画質アップには600mm/F6.3のレンズが考えられるものの、重いのがネックだ。

※2023/3/27 fpL 1/3200 6.3 1000 1630mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2023/3/27 fpL 1/3200 6.3 1000 1630mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

レンジャク

霧雨が降る中、屋外競技場脇の路を歩いていると、レンジャクが群れをなして飛んで来た。今日のカメラで、飛行中を撮るのは無理なので、止まっている所と飛び出しに的を絞った。群れの数21羽中、約3割がキレンジャクのようだ。

※2023/3/26 fpL 1/3200 6.3 3200 813mm相当 100-400/F6.3X2.5 トリ

※2023/3/26 fpL 1/3200 6.3 3200 813mm相当 100-400/F6.3X2.5 トリ

※2023/3/26 fpL 1/3200 6.3 1600 433mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2023/3/26 fpL 1/3200 6.3 1600 433mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

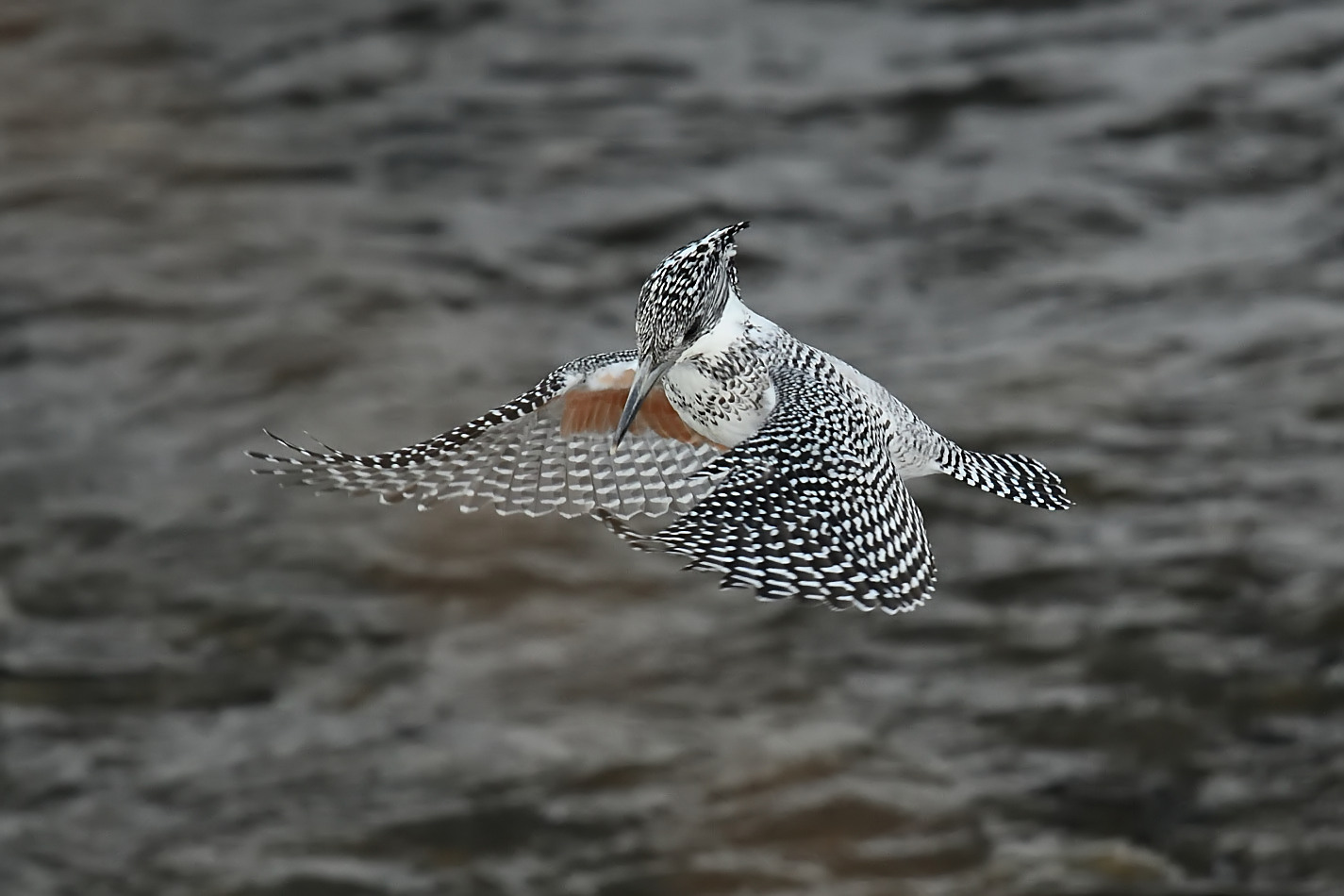

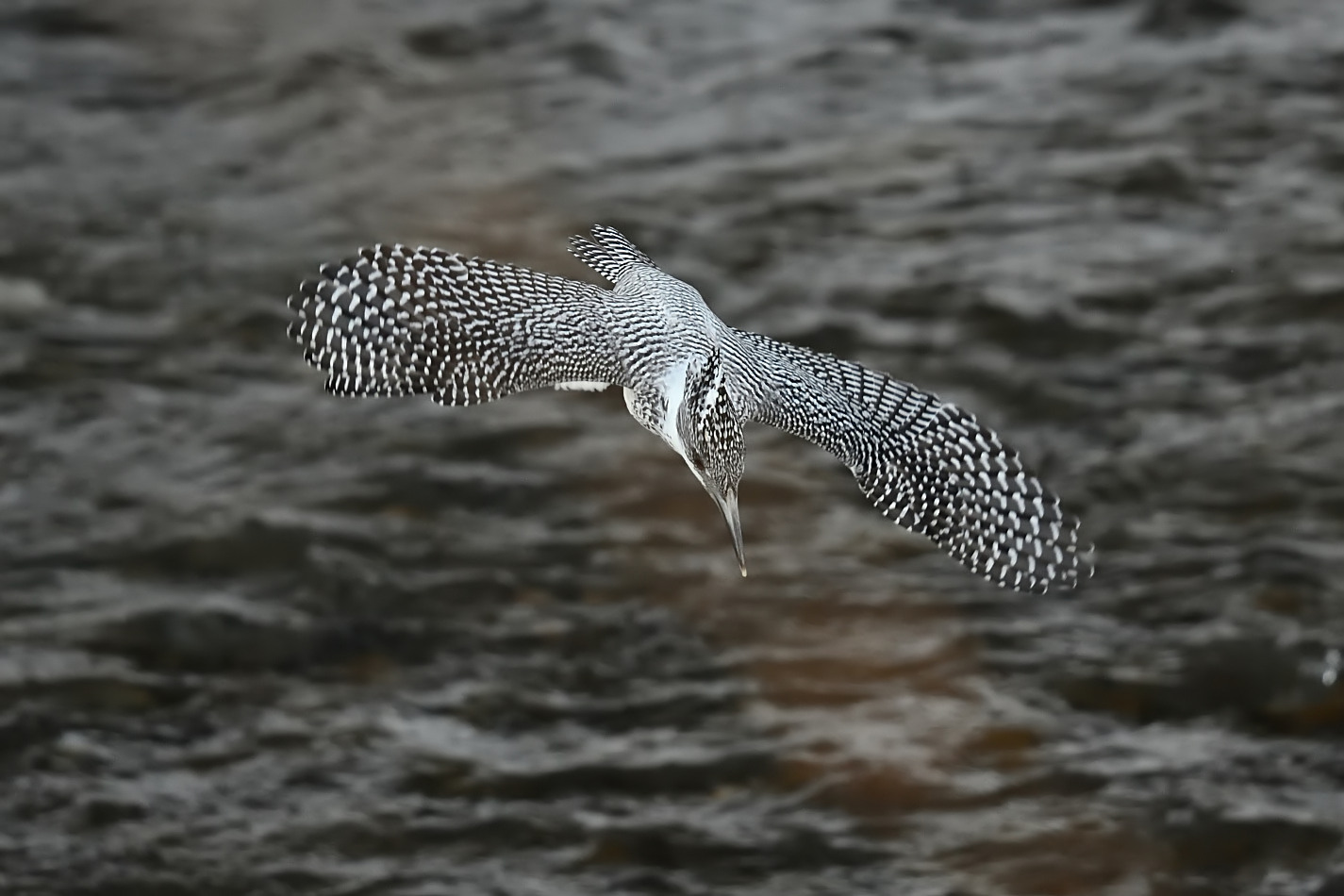

ヤマセミ

きょうは飛んでいるレンジャクやクマゲラを撮るためD500にした。そうなると、ヤマセミも気になり緑道を歩いた。少しぬかりながらカワセミスポットに近づいたとき、背後から「キッキッキッ」と言う鳴き声が、だんだん大きく聞こえて来た。

※2023/3/24 D500 1/3200 5.6 500 1156mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2023/3/24 D500 1/3200 5.6 500 1156mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

すると、目の前にその姿が見えたので、直ぐドットサイト照準器のカバーを開け、急いでシャッターを切った。目には2羽の入り乱れている姿を映し出していたが、その時はなんの事か訳わからず。

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 900 1156mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 900 1156mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

帰宅後、撮影した全コマを精査すると、先ずメスが枝に止まり、そのあとオスがやって来ると、メスはここを離れ、下流に飛んで行ったのである。

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 1000 1993mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 1000 1993mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

残ったオスの方は暫く川の方を見ていたが、ここを諦め上流の方へ飛んで行った。それにしても、今日は何という天気だ。強風だけでなく、雨や霰にも遭うとは!

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 720 1614mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/24 D500 1/3200 5.6 720 1614mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

レンジャク

雪が解けて出て来たのはナナカマドの実。それを食べに緋と黄のレンジャクが群れでやって来ているのだが、雪の上はいろんなものが散らばっていて美しくない。

※2023/3/23 fpL 1/1600 8.0 160 813mm相当 100-300/F5.6X1.5 トリ

※2023/3/23 fpL 1/1600 8.0 160 813mm相当 100-300/F5.6X1.5 トリ

シマエナガ

劇的なサヨナラをみてから出たら、何と珍しや、のシマエナガ。このあとエビフライのエゾリス、枯れ木をコンコンのクマゲラを撮るも、今日の公開はこの1点だけ。

※2023/3/21 fpL 1/1600 6.3 1250 1430mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

※2023/3/21 fpL 1/1600 6.3 1250 1430mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

エゾリス

いつものエゾリスエリアで待ったが静かなので、居ない、と思いきや下りて来た。そして、次のエビフライを少しかじってみたが、不味いのかポイッと捨てた。

※2023/3/19 fpL 1/1250 5.0 1000 2062mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

※2023/3/19 fpL 1/1250 5.0 1000 2062mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

クマゲラ

3キロコースのカーブを曲がると、丘に向かってカメラを構えている人がいた。こんな時は決まってクマゲラなのだが、巣穴に入ったり出たり、と落ち着かない。そして近くの木に飛んだが、そこからは行方不明。これは色収差の多い写真だが、原因は?

※2023/3/19 fpL 1/1250 5.0 1000 1330mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

※2023/3/19 fpL 1/1250 5.0 1000 1330mm相当 100-400/F6.3X1.0 トリ

カワアイサ

帰り路、緑道の様子を見に行くと、人がいたので近づくとカワアイサを撮っていた。ここは久しぶりに歩いたが、未だ何とかおっかなびっくり歩ける程度だった。

※2023/3/18 fpL 1/640 9.0 1600 931mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.0 トリ

※2023/3/18 fpL 1/640 9.0 1600 931mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.0 トリ

アカゲラ

この写真は「どアップ」に耐えられるピント精度なので、可能な限りクッキリになるよう現像してみた。ここで、大きく拡大して見ても被写体の輪郭が破綻していないのはFoveonセンサーの特徴の一つと言える。

※2023/3/14 sd Q 1/250 11.0 400 2819mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.5 トリ

※2023/3/14 sd Q 1/250 11.0 400 2819mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.5 トリ

オオアカゲラ

エゾリスを3人で追っかけ中に、木を突いている音が反対の方から聞こえて来たので、エゾリスはそっちのけ。ここを飛んでからも近くの木で餌探しと暇がない。

※2023/3/14 sd Q 1/125 9.0 640 1698mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.5 トリ

※2023/3/14 sd Q 1/125 9.0 640 1698mm相当 100-400/F6.3X1.4(t)X1.5 トリ

クマゲラ

オスのクマゲラは額から頭の後部まで赤い。この写真ではそれが確認できるよう「どアップ」にしてみた。しかし赤と黒の解像度はノイズの関係で、この程度になった。

※2023/3/12 sd Q 1/1000 6.3 400 2492mm相当 100-400/F6.3X2.0X1.5 トリ

※2023/3/12 sd Q 1/1000 6.3 400 2492mm相当 100-400/F6.3X2.0X1.5 トリ

ヒレンジャク

緑道や公園の中道はズボッと行きそうなので、安全な道だけにした。そんな中で人集りが出来ていたのはレンジャクとツグミのところ。いつものエゾリスは今日もエビフライを求めて枝から枝へと走り回っていたが、ピッと鳴った時にはもう既に遅し。

※2023/3/11 sd Q 1/2500 6.3 400 2074mm相当 100-400/F6.3X2.0X1.5 トリ

※2023/3/11 sd Q 1/2500 6.3 400 2074mm相当 100-400/F6.3X2.0X1.5 トリ

クマゲラ

2羽がいると言うので行ってみたが間に合わなかった。それでもオスメスを単独で撮ったが、黒の階調が出たのはこれだけ。それはクマゲラに西日が当たっていたから。

※2023/3/9 V2 1/2000 6.0 500 2292mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/9 V2 1/2000 6.0 500 2292mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

ヒガラ

頭部の毛先に注目して見ると、ヒガラでは次のが、これ迄で一番良い。それは至近距離から撮れたからで、カメラの画素数とかレンズの焦点距離には関係ない。

※2023/3/9 V2 1/2000 5.0 640 936mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/9 V2 1/2000 5.0 640 936mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

カワラヒワ

メイン道路は歩きやすくなっているので、軽いニコワンに重いレンズを着けて歩いてみたが、この位なら大丈夫のようだ。今日みたいに「さけ科学館」経由の時はダイサギを探してみるが、あの吹雪のとき撮って以来みたことがない。

※2023/3/9 V2 1/1000 5.3 400 677mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/9 V2 1/1000 5.3 400 677mm相当 100-600/F6.3X2.7 トリ

ヒヨドリ

ヤマセミは目的の写真が撮れたので、園内パトロールへ。そこで何点か写したが、こんなコロンとしたヒヨドリは初めてだし、老鳥から睨まれた感じがいい。

※2023/3/5 V3 1/6400 6.3 1800 1912mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/5 V3 1/6400 6.3 1800 1912mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

ヤマセミ

今日はヤマセミの「どアップ」を撮ろうと思い、カメラを1620mm相当で撮れるニコワンにした。この一番の目的は首周りの毛並み。これは緑道側にいるヤマセミを撮ったものだが、ほんの少し見える程度に終わった。

※2023/3/5 V3 1/1600 6.3 160 3653mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/5 V3 1/1600 6.3 160 3653mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

一方、こちらはピント位置の関係で、毛先は下の方に若干見える。今回は手持ちなので、三脚を使えば全体的に多少良くなりそうだが、それは雪のない時がいい。

※2023/3/5 V3 1/2500 6.3 450 3693mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2023/3/5 V3 1/2500 6.3 450 3693mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

ヤマセミ

家を出るとき雪が降っていたので、カメラはシグマのFoveonにした。目的は吹雪時のヤマセミ。長時間、現地にいて大量に撮ったが、取り敢えずピントギリギリのこれ。

※2023/3/4 sd Q 1/640 6.3 200 1714mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/3/4 sd Q 1/640 6.3 200 1714mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

これは未だ序の口の状態。一部、青空になったかと思うと、また吹雪初め何とも不安定な天候だが、実験中の身としては都合が良かった。(以下3/5記)

※2023/3/4 sd Q 1/500 6.3 200 1836mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/3/4 sd Q 1/500 6.3 200 1836mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

何とか、ほぼピントを合わせられたが、これ以上になると、流石にお手上げ状態。

※2023/3/4 sd Q 1/250 6.3 200 1449mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/3/4 sd Q 1/250 6.3 200 1449mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

比較のため同時に撮ったコンデジの写真。被写界深度でかなり有利なコンデジだが、雪がクッキリと写っていない。これはツグミ・キタキツネ・カラスでハッキリした。

※2023/3/4 TZ95 1/1600 6.4 400 1707mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/3/4 TZ95 1/1600 6.4 400 1707mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

ヤマセミ

ヤマセミがいる事は3kmコースを歩いていて2人から聞いた。そこで一応行ってみたら間に合ったが、間もなく飛んだ。これはその移動先で撮ったが、どうも画質悪し。

※2023/3/3 fpL 1/1250 6.3 320 956mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2023/3/3 fpL 1/1250 6.3 320 956mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

どこまで修正可能か、いろいろな手を使ってやってみた。それでも、まだ色被りの多い画像となっているが、これに関しては、ここまで。(2023/3/4)

クマゲラ

「さけ科学館」の辺りを約1時間ウロウロしたが、お目当には会えず。3キロコースで、カメラを構えている人達がいたので、その方向を見ると、クマゲラがいた。

※2023/2/28 TZ95 1/1600 6.3 250 734mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/28 TZ95 1/1600 6.3 250 734mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

そのあと一旦、フクロウの木の脇に飛んだが、巣穴に戻って来て中に入った。

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 979mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 979mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

そうすると、オスが木の下から上って来て、巣穴に顔を近づけた。これらは1月12日のを、再び見ているようだった。違うのは2羽とも、早めに視界から消えたこと。

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 1224mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 1224mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

恐らく2羽で別宅へ行ったと思うが、その時ちょろちょろしていたのが、この鳥。

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 1971mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/28 TZ95 1/1600 8.0 1600 1971mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

ダイサギ

今日は一転して快晴下でのダイサギとなった。ここはサブのコンデジにし、飛ぶのを待った。だが、辺りを少し見渡すだけで、飛ぶ気配なし。これが1時間も続くと、緊張の糸が切れ一瞬の隙にやられた。慌てて後を追ったが、良い形のは撮れなかった。

※2023/2/27 TZ95 1/1600 6.0 100 575mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/27 TZ95 1/1600 6.0 100 575mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/27 TZ95 1/1600 5.6 200 330mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/27 TZ95 1/1600 5.6 200 330mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

ダイサギ

2日続けて吹雪の中で撮ったが、きょうは定番のダイサギ。この位の降りなら、未だ余裕たっぷりに羽繕いなどをして、ギャラリーを楽しませていたが、

※2023/2/26 sd Q 1/2000 4.0 100 741mm相当 105/F2.8X2.2X1.5 トリ

※2023/2/26 sd Q 1/2000 4.0 100 741mm相当 105/F2.8X2.2X1.5 トリ

段々、吹雪が激しくなって来ると、そうとも言えなくなって来た。ダイサギにピントがあったのはここまで。このあと止むなく、ダイサギともども退散することに。

※2023/2/26 sd Q 1/400 2.8 100 741mm相当 105/F2.8X2.2X1.5 トリ

※2023/2/26 sd Q 1/400 2.8 100 741mm相当 105/F2.8X2.2X1.5 トリ

ハシブトガラス

いつもならダイサギを撮るところにいたのはカラス。だが、好都合な事に雪の降り方が激しくなって来た。こんなシーンならFoveonセンサーの得意とするところ。例により現像に手間取ったが、降りしきる雪の質感を、背景色に因らず出すことができた。

※2023/2/25 sd Q 1/125 6.3 200 692mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/2/25 sd Q 1/125 6.3 200 692mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

コゲラ

この「どアップ」は特に頭回りの毛にふわふわ感があって、色調のある画を目指した。輝度ノイズは押さえたが、色ノイズに課題が残った。Foveonは本当に厄介だ。

※2023/2/24 sd Q 1/1000 6.3 200 1550mm相当 100-400/F6.3X1.5X2 トリ

※2023/2/24 sd Q 1/1000 6.3 200 1550mm相当 100-400/F6.3X1.5X2 トリ

ツグミ

屋根の上に沢山の鳥がいて、それをみんなで写している、と言う情報を得たので、イオン藻岩店のついでに行ってみた。その鳥とはツグミであったが、1枚だけ至近距離で撮れた。そこで「どアップ」となった訳だが、特に顔の色調に留意して現像した。

※2023/2/22 sd Q 1/800 6.3 200 622mm相当 100-400/F6.3X1.5X2 トリ

※2023/2/22 sd Q 1/800 6.3 200 622mm相当 100-400/F6.3X1.5X2 トリ

オオアカゲラ

2台のカメラで撮り比べをやってみた。同じ場所ではないが、直ぐ感じるのは背景のボケ具合。次にオオアカゲラのボディを見ると、下のコンデジは赤みが少ない。それと黒の縦斜線が薄いグレイになっている。大きくはそれ位か。

※2023/2/22 sd Q 1/800 6.3 200 1371mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/22 sd Q 1/800 6.3 200 1371mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

こちらのピント合わせは51点オートでやった。周りに枝がないので気軽に連写したが、ピンボケのコマはなかった。さすがコンデジは被写界深度が深い。

※2023/2/22 TZ95 1/1600 6.4 250 1508mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/22 TZ95 1/1600 6.4 250 1508mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

シジュウカラ

だんだん曇りそうなので、快晴の内に出かけた。さっと見た所、お目当ての鳥ではないようだが、一応写しておいたら、意外にも気に入った構図のが撮れていた。

※2023/2/21 sd Q 1/1000 6.3 200 804mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/2/21 sd Q 1/1000 6.3 200 804mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

恒例の「どアップ」にして見たが、このカメラはISO200でも、輝度ノイズが気になる。そこで試行錯誤の末ここまで追い込むことができた。ここでの見所は白っぽい毛が黒いネクタイにかかっているところ。以前、D500で撮ったのを見ると、ここがグレイになっていた。それはベイヤーセンサーだから。これはキタキツネでも同じこと。

※2023/2/21 sd Q 1/1000 6.3 200 2192mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/21 sd Q 1/1000 6.3 200 2192mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ダイサギ

この雪じゃ撮れても、ダイサギくらいか、と思って出かけたら、その通りになった。ここで魚を狙っている様なので暫く見ていたが、雪が激しくなって来たし、道幅も狭いので帰る事にした。このずっとあと一時的に晴れとなったが、またちらほら雪に。

※2023/2/20 sd Q 1/500 6.3 400 987mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

※2023/2/20 sd Q 1/500 6.3 400 987mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

ツグミ

今日はプラスの前半になると言うので、何時もより早く出たが寒くはなかった。そんな事もあり、この時季としてはかなり歩いた方だが、予期せぬ人に会ってビックリ。

※2023/2/18 sd Q 1/2500 6.3 400 2306mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/18 sd Q 1/2500 6.3 400 2306mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

シメ

きょうの収穫はこのシメだけ。3キロコースの近くに1羽だけでいた。そのあと、エビフライを食べているエゾリスは何処、と4人で探して撮ったが、画質悪し。

※2023/2/17 sd Q 1/2500 5.6 400 728mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/17 sd Q 1/2500 5.6 400 728mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ダイサギ

きょうはサブカメラとしてコンデジを持参。これで、飛びものを撮ろうと言うわけ。早速、いつものダイサギでテストできたが、この位の写りならばこれからも使える。

※2023/2/16 TZ95 1/1600 4.7 160 232mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

※2023/2/16 TZ95 1/1600 4.7 160 232mm相当 4.3-129/F6.4X5.6 トリ

ダイサギ

「こんな風に撮れたらいいなぁ」と言う願望を込めて、デジタル加工して見ました。方法はGIMP2.10のパスでダイサギの外形をなぞって範囲選択したら、範囲を反転させてぼかす。場所はお馴染みの所なので、分かるでしょうから、クイズにはしません。

※2023/2/15 sd Q 1/1000 5.6 400 399mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/15 sd Q 1/1000 5.6 400 399mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

オオアカゲラ

3キロコースを左回りに歩いていると大きな音で、コツコツ、が聞こえた。それが、意外にも遠かったので、どアップ、に出来ず。

※2023/2/14 sd Q 1/800 6.3 400 1420mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/14 sd Q 1/800 6.3 400 1420mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ダイサギ

いつもの屋根から飛ぶ素振りを見せたので、シャッターを切ったら何とか間に合った。白飛びを抑える為-1.7EVで撮ったのが良かったと見えてベタにならずに済んだ。

※2023/2/14 sd Q 1/1600 5.6 400 343mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/14 sd Q 1/1600 5.6 400 343mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

スズメ

スズメは一か所に留まっているいる時間が長いし、数も多いので、じっくり撮ることができる。そんなスズメの特徴が、どアップ、には打って付けだ。

※2023/2/12 sdQ 1/640 6.3 400 1529mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/12 sdQ 1/640 6.3 400 1529mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/12 sdQ 1/200 6.3 400 2967mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/12 sdQ 1/200 6.3 400 2967mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

キクイタダキ

約1週間前と同じ所で撮ったが、今日も動きの速さについて行けず。もし、もっと下の方にいれば、どアップ写真にできる可能性無きにしも非ず。

※2023/2/12 sd Q 1/500 6.3 400 1025mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/12 sd Q 1/500 6.3 400 1025mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ツグミ

公園のツグミ広場でバズーカ砲の人たちと一緒にツグミ類やレンジャクを撮った中で、姿形は元より色調が豊かになるのを選んだら、羽根を少し広げたこれになった。

※2023/2/10 sd Q 1/800 6.3 400 1860mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/10 sd Q 1/800 6.3 400 1860mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ツグミ

雪上でのツグミは様々な角度から撮ったが、ここでは背中に注目して選んでみた。現像方針は雪と背中の色合いが、グラデーションになっていること。

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 704mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 704mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

より背中の色合いが、確認できるよう拡大してみると、次にようになった。

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 1098mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 1098mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ここで、白黒写真にするためGimp2.1の「色/脱色/グレイスケール化」を選択すると、綺麗なグラデーションになっており、中々、良い感じだ。

ツグミ

3時までクマゲラを待ったが、時間切れとなり帰宅の途へ。この現像方針は雪の質感を出すこと。このあと、雪が豪快に飛び散るシーンも撮ったが、これは明朝アップ。

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 1218mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/7 sd Q 1/500 6.3 200 1218mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

続き…ここで何を思ったのか、向きを変えた。

そして強烈な足蹴り。雪の塊が一気に飛び散った。

連写速度3.7コマ/秒の低速カメラでも、偶々こんなのが撮れることも。

※2023/2/7 sd Q 1/800 6.3 200 mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/7 sd Q 1/800 6.3 200 mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ツグミ

ようやくムクドリ級の大きさまで、辿り着いた感じ。最初に腹の白い部分から調整したが、被写体までの距離とレンズからいって、こんなもんか。他の色に関しては出来るだけベタ部が少ないようにした。次はキクイタダキにしたいが、きょうも会えず。

※2023/2/6 sd Q 1/640 6.3 400 1783mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/6 sd Q 1/640 6.3 400 1783mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ヤマセミ

きのうと同じパターンで、ここに止まり魚を狙っていたがゲットできず。きょう一番の狙いはキクイタダキだったが、いない事には始まらない。

2023/2/5 sd Q 1/2000 8.0 400 1012mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

2023/2/5 sd Q 1/2000 8.0 400 1012mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

こんな時があるのかどうかは分からないが、勝手に想像してレタッチしてみた。

2023/2/5 sd Q 1/2000 8.0 400 745mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ 想像

2023/2/5 sd Q 1/2000 8.0 400 745mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ 想像

ダイサギ

いま取り組んでいるのが、塗り絵にならないこと。これ何かはもう少し立体的になるのを予想して、現像したが、きょうの所はこれで、お仕舞い。

2023/2/5 sd Q 1/1600 8.0 800 1259mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

2023/2/5 sd Q 1/1600 8.0 800 1259mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

ヤマセミ

キクイタダキを撮っている時、ヤマセミの声がしたので、みな一斉に移動した。このあと近くのフェンスに暫くいたが、カラス2羽の出現で下流の方へ飛んで行った。

2023/2/4 sd Q 1/640 5.6 200 1724mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

2023/2/4 sd Q 1/640 5.6 200 1724mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

キクイタダキ

このカメラはもっさりAF。ピントを合わせている間に移動されてしまう。そこで、焦点距離200mm程度で撮ってみたが、案の定、証拠写真にしかならなかった。

2023/2/4 sd Q 1/160 5.6 200 1046mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

2023/2/4 sd Q 1/160 5.6 200 1046mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

頭の部分は酷いピンボケだが、他の部分はそれなりの色調になっている。こう言った暗いところで写すとき、ISOをどこまで上げられるかが、今後の課題。

2023/2/4 sd Q 1/160 5.6 200 1108mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

2023/2/4 sd Q 1/160 5.6 200 1108mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ダイサギ

ようやくダイサギが撮れた。あとは如何に立体感を出せるかだが、まずまずと行った所か。これはSIGMA Photo Pro 6.8で現像しないとダメだが、慣れると可能になる。

2023/2/4 sd Q 1/1000 8.0 200 382mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

2023/2/4 sd Q 1/1000 8.0 200 382mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

ハチジョウツグミ

どアップの過程で、なかなか思い通りの画質にならず、手間取ったが、この以上は無理と判断し、公開することにした。和名の由来は「八丈紬」の赤褐色から?

※2023/2/3 sd Q 1/800 7.1 200 2260mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/3 sd Q 1/800 7.1 200 2260mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/3 sd Q 1/1000 8.0 200 2022mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

※2023/2/3 sd Q 1/1000 8.0 200 2022mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

ハイタカ

撮影中にハイタカが飛んで来て、豊平川方面の木に止まった。ここで数枚撮った中で、眼が写っているのが1枚あったので、SIGMA Photo Pro 6.8で現像してみた。どう見ても画素数が不足なので、2倍の39.3MにしてJpeg化したら、この程度にはなった。

2023/2/3 sd Q Q 1/400 6.3 200 3225mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

2023/2/3 sd Q Q 1/400 6.3 200 3225mm相当 100-400/F6.3X1.5XSHI トリ

これは同時に保存しておいたJpeg撮って出しだが、+2.3EVで撮っているのにも関わらす、空が真っ白になっていない。シグマはこのへんを制御しているのだろうか?

2023/2/3 sdQ 1/400 6.3 200 600mm相当 100-400/F6.3X1.5 ノートリ

2023/2/3 sdQ 1/400 6.3 200 600mm相当 100-400/F6.3X1.5 ノートリ

シロハラ

シロハラは初めて撮った。北海道新聞社編「北海道の野鳥」によると、「雌の頭部は褐色で下面は淡色。尾羽に白斑がある」。また「雄の頭部は黒褐色で、上面は褐色。胸に不明瞭な褐色の帯がある」との事だ。回りの「シロハラだ!」の声に要注意。

2023/2/3 sdQ 1/640 6.3 200 1766mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

2023/2/3 sdQ 1/640 6.3 200 1766mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

ワキアカツグミ

きょうはフォビオンとベイヤーの2台で、キタキツネの毛並みを撮り、その違いを比較しようとしたが叶わず。その代わりワキアカツグミと、他のヒタキ科の鳥が撮れた。

2023/2/3 sdQ 1/1250 6.3 200 1766mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

2023/2/3 sdQ 1/1250 6.3 200 1766mm相当 100-400/F6.3X1.5 トリ

キレンジャク

ダイサギとキタキツネは空振り。狙いは昨日同様ツグミ類となったが、撮れたのはキレンジャク。曇り空なので背景は致し方ないが本体の方は条件からするとまずまず。

※2023/2/1 sdQ 1/200 6.3 200 1305mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

※2023/2/1 sdQ 1/200 6.3 200 1305mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

ツグミ

キタキツネの毛並みをじっくり見ようと双眼鏡を持って行ったが、出会えなかった。そうなると後はなんとかツグミだが、昨日と同じ様なものになってしまった。

※2023/1/31 sdQ 1/500 6.3 100 881mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

※2023/1/31 sdQ 1/500 6.3 100 881mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

ツグミ

公園内に、なんとかツグミ、を求めてやって来る場所がある。ここで初めて会った人と雑談しながら、撮れたのはフツーのツグミだけ。そう言えば2年前のノドアカツグミの時「フツー、フツー」の声が辺りに響き渡っていたが、その主はいま何処に?

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.6 320 1811mm相当 70-300/F5.6X2.0 トリ

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.6 320 1811mm相当 70-300/F5.6X2.0 トリ

エゾリス

いま主食にしているエビフライの関係で隣の木にしたが、ここも残っているのは枝先の方になって来た。こんな時は動きが、はっきりと見えるので撮りやすい。

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.1 250 533mm相当 70-300/F5.6X2.0 トリ

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.1 250 533mm相当 70-300/F5.6X2.0 トリ

普段はこんな風なのだが、音はすれぞ姿は見えず、で見つけるのに何時も苦労している。こんな時は通行人を巻き込んで、一緒に探して貰うと「いた!いた!」の声が。

※2023/1/29 sdQ 1/125 6.3 400 450mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ ノートリ

※2023/1/29 sdQ 1/125 6.3 400 450mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ ノートリ

キタキツネ

きょうは真っ先に行ってみたら、もう日向ぼっこをしていた。ここでのポイントは首の辺りの灰色っぽい所をどう表現できるかであるが、どうも立体感に欠ける。つまり昨日の様に毛が束になって垂れ下がり、ふわふわしている感じが出ていない。また、雪の白が影響してキツネの外形下端にパープルフリンジが少し見られる。

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.6 160 527mm相当 70-300/F5.6X1.0 トリ

※2023/1/30 fpL 1/1250 5.6 160 527mm相当 70-300/F5.6X1.0 トリ

キタキツネ

風が止み日差しもあるので、日向ぼっこ、にはちょうど良い、と思いコースを変えて歩いたらドンピシャリ。ちょうどキタキツネが巣穴から出て来るところだった。

2023/1/29 sdQ 1/1250 6.3 100 736mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/29 sdQ 1/1250 6.3 100 736mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

これらはシグマのフォビオンセンサーで撮ったのが、ベイヤーセンサーとの比較にちょうど良い写真になった。ここで一番違うと思うのは毛のふわふわ感とその厚み。これは冬毛に因るものかも知れないので、冬が終わったら、また写してみたい。

2023/1/29 sdQ 1/400 3.3 400 627mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/29 sdQ 1/400 3.3 400 627mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

比較の為に載せたベイヤーでは色調の連続性が見られない。次の写真を拡大して、1ピクセル単位で見ると、隣の色が連続していない。つまり偽色なのである。今度、同じキツネを6100万画素のfpLで写したら、どうなるのか興味のある所である。

2022/9/3 D500 1/3200 4.0 1800 310mm相当 70-200/F2.8X1.4X1.5 トリ

2022/9/3 D500 1/3200 4.0 1800 310mm相当 70-200/F2.8X1.4X1.5 トリ

エゾリス

エビフライの所では久しく見かけなかったエゾリスだが、きょうはガリガリ音で、いるのが直ぐ分かった。またシマエナガにも会ったが、遠すぎて上手く撮れず。

2023/1/27 sdQ 1/160 2.8 200 844mm相当 M105mm/F2.8X2.2X1.5 トリ

2023/1/27 sdQ 1/160 2.8 200 844mm相当 M105mm/F2.8X2.2X1.5 トリ

ヒレンジャク

梢に鳥が止まっているが、遠すぎて分からない。そこで今日たまたま持参した双眼鏡で見ると、レンジャクらしい。どうせ証拠写真程度にしかならないので、少しでも青空が入るようにして撮った。この後、クマゲラの塒入りを3時迄待ったが時間切れ。

2023/1/26 sdQ 1/1000 6.3 200 2405mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/26 sdQ 1/1000 6.3 200 2405mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

クマゲラ

きょう、クマゲラの塒入りをタッチの差で、撮り逃がしてしまった。そこで、未公開のものから、赤と黒の色調に着目して現像してみた。頭の黒い部分はこれまでオオアカゲラに顕著だったが、今回クマゲラでもそれが明確になった。また顔回りの黒は羽根などより、明度が低い結果になったが、果たしてどうか。(2023/2/1記)

2023/1/25 sdQ 1/125 6.3 100 796mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/25 sdQ 1/125 6.3 100 796mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

クマゲラ

正午近くになっても降雪がないので外出した。防寒対策は1段ギアアップ。念の為カイロ持参。更に往復バス利用。こんな気温でも公園には人がいた。3Kコースを歩いて行くと直ぐコツコツが聞こえた。長い間、撮影していると右指の感覚がなくなって来たので撮影中止。会った動物はこれだけ。現像方針は黒の階調と解像感に留意する事。

2023/1/25 sd Q 1/125 6.3 100 657mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/25 sd Q 1/125 6.3 100 657mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/25 sd Q 1/320 6.3 320 450mm相当 18-300/F6.3X1.5 ノートリ

2023/1/25 sd Q 1/320 6.3 320 450mm相当 18-300/F6.3X1.5 ノートリ

ツグミ

昨日は群れでいたツグミだが、きょうはこの1羽だけ。 曇り空を背景にしたせいで、肝心の画質が悪くなっているが、今年の初撮りとして、載せることにした。

2023/1/23 sd Q 1/500 6.3 400 2124mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/23 sd Q 1/500 6.3 400 2124mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

クマゲラ

気温の関係で午後より出動したが、公園内のメイン歩道は除雪済みだったので、昨日より歩きやすかった。また日差しと風弱しで、カイロがなくてもOK。そんな中、クマゲラが長きに渡ってコツコツとあっては段々、人が増え20名を超える迄になった。

2023/1/22 sd Q 1/640 6.3 100 856mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

2023/1/22 sd Q 1/640 6.3 100 856mm相当 18-300/F6.3X1.5 トリ

アカゲラ

最初にいた所では、どんなに頑張っても枝被りの多い写真になっていたが、移動してくれた事で、それを最小限に抑える事ができた。

2023/1/20 fp 1/1250 2.8 500 692mm相当 EF200/F2.8X1.7(Pana)X1.0 トリ

2023/1/20 fp 1/1250 2.8 500 692mm相当 EF200/F2.8X1.7(Pana)X1.0 トリ

クマゲラ

クマゲラの巣穴を見ていると、背後からオスが鳴きながら飛んで来た。そして、その木の下に止まり徐々に上って行った。今回はメスの存在を感知できないと見えて、巣穴の中に首を突っ込んで、確認していたが、いないと見るや間もなく飛んで行った。

2023/1/20 fp 1/1250 2.8 2000 807mm相当 EF200/F2.8X1.7(Pana)X1.0 トリ

2023/1/20 fp 1/1250 2.8 2000 807mm相当 EF200/F2.8X1.7(Pana)X1.0 トリ

アカゲラ

エビフライと言えばこれまでエゾリスだけであったが、アカゲラも好きなようだ。こんな風にひっくり返って、長いこと食していたので、青空の下で撮ることができた。

※2023/1/19 fp 1/3200 2.8 800 834mm相当 EF200/F2.8X1.0 トリ

※2023/1/19 fp 1/3200 2.8 800 834mm相当 EF200/F2.8X1.0 トリ

アカゲラ

きょうは「体温が熱源になる 蓄熱効果で驚きの暖かさ!」のキャッチコピーに惹かれて「バードウォッチング長靴用インソール」(日本野鳥の会)なるものを、初めて使ってみたが、なるほど、ほんのり暖かい。それは良いのだが、鳥少なし。

※2023/1/17 fpL 1/2000 5.6 1600 1181mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

※2023/1/17 fpL 1/2000 5.6 1600 1181mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

クマゲラ

オスのクマゲラがメスに対する求愛給餌行動を、大凡30分近くに渡って見ていたので、その顛末を詳しく書くことにした。だが、これはそのワンパターンに過ぎないと思う。今度はどんな風に推移して行くのか、また見たいものである。(1/12撮影)

(01)12時08分:事の発端はオスメスの鳴き交わしから始まった。その内、メスが飛んで来て巣穴の前に止まり、中を覗いたり周りの確認を繰り返していたが、中に入ったのは12時11分頃。

(02)12時11分:今度はオスが木の下の方からやって来て、そのまま巣穴の近くまで上って行った所で、一旦停止し、中の様子をちょっと窺いながら、更に上昇し上の穴を見たりしていた。

(03)12時12分:ここで、そっと中の様子を見るが、メスの反応はない。鳴き交わした仲なのに、この行動は変だと思ったが、これはオスを受け入れて良いものなのか、未だ思案中だったの?

(04)12時13分:そして、オスが巣穴の前を通る形で移動したら、メスはそれに反応したが、ちらっと巣穴の中央に移動しただけ。オスはここに暫くいるが、メスの反応は相変わらずなし。

(05)12時14分:これでは拉致が開かないと見てか、オスは一旦、ここを離れることにした。

(06)12時15分:だが、このエリアから出て行ったわけではなく、間もなく直ぐ目につく所にやって来た。

(07)12時16分:最初の時より、もっと巣穴に近づいたが、まだメスの姿は見えない。これでは2度目も失敗と思った矢先、変化が起きた。

(08)12時16分:カメラの連写速度(10コマ/秒)の間に顔を出して、何か大きめの餌をパクリ。 これで、めでたくパートナー成立となったようだ。

(09)12時16分:これまでオスはこちらに聞こえる程の鳴き声ひとつ出さないでいたが、これは安全上の問題と、出すに出せない事情があったと思われる。

(10)12時16分:メスに餌を与えると、オスはその場を直ぐに離れた。

(11)12時16分:そして、オスはまた巣穴を横切る感じで左の木に移動したが、メスはその様子を1秒くらい見ていた。

(12)12時16分:オスはここに暫くいたが、やがて、その木の後方に移動した。オスが近くにいなくなると、メスは巣穴から、顔を出したり引っ込めたりしていた。

(13)12時33分:この時間になって、ようやくオスが木の下に再登場。そして、巣穴に近づき、何やら二言三言の感じ。この時、メスの姿はハッキリ見えていないが、巣穴の右側にいたようだ。この後またもや左の木に移り、暫くいたが、ようやく飛んだ。

(14)12時33分:その時、メスはオスが飛んでいく姿をじっと見つめていた。

(15)12時34分:そして、オスの後を追って、メスも飛んだ。このあと、2羽は大空を右旋回して丘の上にある別宅と思われる方へ飛んで行った。

参考※2023/1/12 fpL 1/1600 5.6 2000 1349mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

参考※2023/1/12 fpL 1/1600 5.6 2000 1349mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

オオアカゲラ

緑道は未だ歩きにくそうだったので、一般道の歩道から公園に入った。緑橋の先で、早くもSNコンビと合流。その直ぐ先で、遠くにこれがようやく見えた。

※2023/1/12 fpL 1/3200 5.6 3200 1320mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

※2023/1/12 fpL 1/3200 5.6 3200 1320mm相当 70-300/F5.6X2.5 トリ

ヤマガラとシジュウカラ

帰りのヤマセミスポットで、暫く佇んでいると、対岸に鳥が見えたので取り敢えず撮ったおいた。次のシーンから想像すると、ヤマガラが水浴びを誘っていたのかも。

※2023/1/9 Z6 1/3200 4.0 2800 1272mm相当 PF300/F4.0X1.0 トリ

※2023/1/9 Z6 1/3200 4.0 2800 1272mm相当 PF300/F4.0X1.0 トリ

※2023/1/9 Z6 1/3200 4.0 3200 1272mm相当 PF300/F4.0X1.0 トリ

※2023/1/9 Z6 1/3200 4.0 3200 1272mm相当 PF300/F4.0X1.0 トリ

シマエナガ

緑道を出て公園に入ると、この場では久し振りに挙って撮影中。今回はシマエナガを印象的に仕上げて見たが、何故か、このレンズだと、そこそこの画質になった。

※2023/1/8 D500 1/3200 2.8 110 1172mm相当 80-200/F2.8X1.5 トリ

※2023/1/8 D500 1/3200 2.8 110 1172mm相当 80-200/F2.8X1.5 トリ

※2023/1/8 D500 1/3200 2.8 110 1000mm相当 80-200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/8 D500 1/3200 2.8 110 1000mm相当 80-200/F2.8X1.7X1.5 トリ

ハシブトガラ

きょう撮った中で背景のボケ具合が一番良いと感じたのはこの写真。ここ2日はTCON-17Xと言うレンズの先に付けるテレコンを使用して撮っているが、カメラやレンズに因っては、使えない事もあるので、これからも色々テストが必要だ。

※2023/1/4 H1 1/2000 2.8 800 1180mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/4 H1 1/2000 2.8 800 1180mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

アカゲラ

これ迄の写真と違うのは、もう木肌でボケていること。そもそもサンニッパなんて、重くて最近では部屋の飾り。そこで、擬似的にやって見たのがこのシステム。色収差などの問題は後処理で何とかなった。もしF2.8の明るさが必要なとき使えそうだ。

※2023/1/3 H1 1/2000 2.8 1250 1029mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/3 H1 1/2000 2.8 1250 1029mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

シジュウカラ

シジュウカラの首筋から背中に至る色は何と言ったら良いのだろうと、前から思っていた。今回、この写真で測定してみると、基本の黄色に青を足して行ったグラデーションになっているようだ。また、背景の枝もそれなりにボケているのが分かる。

※2023/1/3 H1 1/3200 2.8 2500 1210mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/3 H1 1/3200 2.8 2500 1210mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/3 H1 1/3200 2.8 2500 1375mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

※2023/1/3 H1 1/3200 2.8 2500 1375mm相当 EF200/F2.8X1.7X1.5 トリ

ヤマセミ

例年だと元旦は地下鉄で北に向かうのであるが、明日になったので、いつもの時間に出かけた。緑道の途中で会った人からヤマセミの存在を知ったので、急いで行った。

※2023/1/1 Zfc 1/250 6.3 1100 2352mm相当 Z50-250/F6.3X1.7X1.5 トリ

※2023/1/1 Zfc 1/250 6.3 1100 2352mm相当 Z50-250/F6.3X1.7X1.5 トリ

シマエナガ

今日は公園に着くなりシマエナガの撮影に参加できた。この日は何やら作業日のようで、行ったり来たりで目まぐるしい。動きが落ち着いた所で、園内パトロールへ。そして、また戻ってみたが、もう何の気配なし。さて、明日はどうなる?

※2022/3/31 D500 1/5000 8.0 1250 3446mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/5000 8.0 1250 3446mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/5000 8.0 1250 3299mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/5000 8.0 1250 3299mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/6400 8.0 1250 3517mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/6400 8.0 1250 3517mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/3200 8.0 1400 2949mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/31 D500 1/3200 8.0 1400 2949mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

シマエナガ

帰りの緑橋で女子三人組に会い、一緒にシマエナガを撮った。今回は「下手な鉄砲も数~」よろしく、ドットサイト照準器だけで撮ってみた。

※2022/3/28 D500 1/3200 6.3 1400 1314mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/28 D500 1/3200 6.3 1400 1314mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

これだとシマエナガの動きについては行けるが、全体的にピントが甘くガチピンはなかった。ただ、中にはこんなのが撮れている事もある。

※2022/3/28 D500 1/3200 6.3 1250 1634mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/28 D500 1/3200 6.3 1250 1634mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

ヤマガラ

3キロコースから白樺林を見ると、皆カメラを下していたので、そのまま歩いて行くと、何人かが撮影中。これはどうやらヤマガラの巣のようだ。

※2022/3/27 D500 1/4000 6.3 1250 1068mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/27 D500 1/4000 6.3 1250 1068mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

クマゲラ

3キロコースを歩いていると、林の中を飛んで行くクマゲラが見えた。これはカタクリだと思い急いだら案の定いた。ここでエゾリスが顔を出せば願い叶ったりだが、そんな様子はなかった。またクマゲラもそう思ったのか間もなくして、ここを離れた。

※2022/3/26 D7200 1/2500 6.3 2800 1525mm相当 70-200/F2.8X2.0X1.5 トリ

※2022/3/26 D7200 1/2500 6.3 2800 1525mm相当 70-200/F2.8X2.0X1.5 トリ

ここからは一昨日と同じパターンだが、違うのは少し作業をしたこと。そして次の木でも同様であった。この時もメスは現れなかったので、共同作業見学はお預け。

※2022/3/26 D7200 1/3200 6.3 1250 1365mm相当 70-200/F2.8X2.0X1.5 トリ

※2022/3/26 D7200 1/3200 6.3 1250 1365mm相当 70-200/F2.8X2.0X1.5 トリ

トビ

歩好会の集合場所であるサケ科学館に着くと、トビが上空を旋回しているのが見えた。一方、今日のクマゲラは♂♀が登場して、昨日よりずっと面白かったようだ。

※2022/3/25 D500 1/6400 8.0 1250 2462mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/25 D500 1/6400 8.0 1250 2462mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

クマゲラ

去年の所では巣穴に頭を入れたと思いきや、直ぐ出して辺りをキョロキョロ。そんなのを暫く繰り返していると上に飛んだ。その先は直ぐ近くにあるお馴染みのところ。

※2022/3/24 D500 1/8000 5.6 800 1109mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/24 D500 1/8000 5.6 800 1109mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

ここでは中に入ったが、特に作業をしている様子はなし。そして、顔を出して如何にも飛びそうなフェイントを何回か見せたが、ようやくどこかへ飛んで行った。

※2022/3/24 D500 1/6400 5.6 1250 842mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/24 D500 1/6400 5.6 1250 842mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

クマゲラ

これ迄のクマゲラで、こう言った構図のものはないので載せることにした。また比較的近い所から撮っているので、黒でもベタにならずグラデーションになっている。 ※2022/3/23 D500 1/3200 8.0 2800 857mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/23 D500 1/3200 8.0 2800 857mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

クマゲラ

ヤマセミスポットで、四国は香川県から来たと言うご同輩と話している時、緑橋辺りにクマゲラがいて撮ったと言う話を通りがかりの知人から聞いた。それから少し経って行って見ると、クマゲラは中央橋の方に移動するも未だ撮影可能だった。

※2022/3/23 D500 1/3200 8.0 1250 1009mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/23 D500 1/3200 8.0 1250 1009mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

アカゲラ

3回目はモデルナだったが、何事もなかったので出かけた。だが小雪混じりの天候のせいか人も鳥も少なかった。緑道は細いだけだが、公園内はグシャグシャで歩き難し。

※2022/3/22 D500 1/6400 6.3 1250 2393mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/22 D500 1/6400 6.3 1250 2393mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

ヤマセミ

この日のハイライトはカラスの襲撃シーン。カラスが川の上を飛行すれど、反応しなかったヤマセミだが、同じ枝の近くに止まられると流石に緊張が走った。

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1000 913mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1000 913mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

飛行スピード競争ではヤマセミの楽勝。どんどん差を広げて、難を逃れた。

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1000 685mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1000 685mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

着枝寸前のこんな形はこれ迄アップしていないようなので採用した。

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1100 1502mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/18 D500 1/8000 6.3 1100 1502mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

シメ

少し前、同じ所でシメを撮ったときは枝被りに悩まされたが、今日はまずまず。このあとはマッタリのヤマセミを相手に忍耐比べ。

※2022/3/18 D500 1/5000 6.3 1250 1408mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

※2022/3/18 D500 1/5000 6.3 1250 1408mm相当 PF300/F4.0X1.4X1.5 トリ

ベニマシコ

梢に鳥がいたので、取り敢えず撮っておいた。これを図鑑で調べると、「雌は全身黄褐色で黒い縦斑がある。雄、雌とも翼に2本の白い帯がある」に合致した。

※2022/3/16 D500 1/3200 9.0 1250 1897mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/16 D500 1/3200 9.0 1250 1897mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

シマエナガ

きょうの昼間はヤマセミの姿なし。次に向かった緑橋では何人かがシマエナガを撮影中。この中に交じり、たくさん撮ったが比較的程度の良いのを3点選んでみた。

※2022/3/14 D500 1/4000 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/14 D500 1/4000 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/14 D500 1/6400 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/14 D500 1/6400 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/14 D500 1/4000 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/14 D500 1/4000 8.0 2989 mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

ヤマセミ

ヤマセミの所で知人と喋りながら待ったが来ないので、公園の方へ歩いて行くと、ヤマセミが下流から飛んで来た。ここにいる間、2匹をゲットしたが、その証拠の1枚。

※2022/3/13 D500 1/6400 6.7 1400 2048mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/13 D500 1/6400 6.7 1400 2048mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

ミソサザイ

ヤマセミを待っている間、ごちゃごちゃの中にやって来る鳥を適当に撮影していたら、その中にミソサザイが写っていた。レンズの関係で、この大きさが精一杯。

※2022/3/11 D500 1/8000 4.0 1400 1758mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/3/11 D500 1/8000 4.0 1400 1758mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

シロカモメ

歩好会の集合場所であるサケ科学館前にいるとき、だれかが空を飛んでいるカモメを発見。この種類を図鑑で調べると「ピンクの足に黄色い嘴(下に赤い点)と翼先が白」に該当した。この日は一旦帰宅後、3時から夜のコースまで参加すれど経験のみ。

※2022/3/10 D500 1/8000 8.0 1600 1119mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/3/10 D500 1/8000 8.0 1600 1119mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

クマゲラ

全道的に晴れマークの時は外れないと思い午後からクマゲラに初参加。オスが戻ってきて巣穴に入ったのは3時半頃。ここから待つこと約1時間半。ようやくメスがやって来て、中にいたオスとご対面。そして直ぐに出て行ったが、行き先までは追えず。

※2022/3/9 D500 1/3200 4.5 1600 824mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ(6枚目)

※2022/3/9 D500 1/3200 4.5 1600 824mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ(6枚目)

マヒワ

昨日の8日は山本純一写真教室の作品展に行って来たので、いつもの撮影はお休み。そこで、一昨日のマヒワで顔の部分を見ていたら、次の写真が一番くっきりしていたので、目いっぱいにトリミングして、調整するとジッと見入ってしまった。

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1800 3563mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1800 3563mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※山本純一写真集「カムイの生命」出版記念写真展2022/4/7(木)~12(火)

ヤマセミ

マヒワを撮ったあと緑道に行ったら何人かが、こちらに向かって歩いて来ていた。と同じくしてオスのヤマセミが、緑道側で川淵に近い枝に止まった。そして間もなく下流へと飛び去ったのだが、その証拠写真としてノートリでアップすることにした。

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1600 900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 ノートリ

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1600 900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 ノートリ

マヒワ

昨日に引き続き背景が綺麗。今日のは5m位の距離から撮っているので、ボケ方が大きい。そのため、空のブルーとグレイがシームレスに混じり合っているように見える。

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1600 1425mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/7 D500 1/3200 8.0 1600 1425mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

ヤマガラ

これは真駒内川を渡る歩道橋の上から撮ったのだが、意外にも背景の綺麗な写真になっていた。帰りは緑道を通ったら、ちょうどヤマセミが移動している所だった。きょうはダイブシーン狙いで、カメラを下に向けて待ったが、一度もそのチャンスなし。

※2022/3/6 D500 1/3200 8.0 1800 1397mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/6 D500 1/3200 8.0 1800 1397mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

ヤマセミ

F8相当のレンズではAFエリアとAFポイントに制限が出る。そこで、飛び出しを狙って見た。この時は飛びそうな気配が当たり途中までは追えた。

※2022/3/5 D500 1/5000 8.0 1600 2167mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/5 D500 1/5000 8.0 1600 2167mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

ヤマセミ

捕食シーでも、ほぼ目一杯にトリミングして見た。胸の白と茶の部分では色がベタにならず、ディテールが出ているので、まずまずと言ったところか。

※2022/3/5 D500 1/4000 8.0 1600 2773mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/5 D500 1/4000 8.0 1600 2773mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

飲み込んでから約2分後にまた飛び込んだ。今度は1枚目より少し下の方に止まったので、アクロバット的な姿形は前の枝が邪魔をしボツ。

※2022/3/5 D500 1/3200 8.0 1600 3170mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/5 D500 1/3200 8.0 1600 3170mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

ヤマセミ

今日のヤマセミは35mm換算で900mm相当で撮っているので、取り敢えずドアップにしてみた。残りは明日にでも。小雪の舞い散る中、最後は3人になったが、その中に仕事で川崎から、やって来て即ヤマセミが撮れたと言う超幸運な女性もいた。

※2022/3/5 D500 1/3200 9.0 1600 2464mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/5 D500 1/3200 9.0 1600 2464mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

ウソ

静止画を撮っている最中に飛ばれたが、丁度いい具合の所に収まってくれた。

※2022/3/4 D500 1/8000 8.0 1600 1829mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/4 D500 1/8000 8.0 1600 1829mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

マヒワ

大きな除雪機が入ったと見えて随分歩きやすくなった。今日は同じ木にウソとマヒワが居たので、たくさん撮った。その中で、背景が一番スッキリしていたのはこれ。

※2022/3/4 D500 1/5000 8.0 1600 1791mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/4 D500 1/5000 8.0 1600 1791mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

シジュウカラ

雪の中の野鳥を狙って出かけたが、撮れたのはシジュウカラとハシブトガラだけ。それらの中でも、雪がより多く写っているのを選んだ。

※2022/3/3 D500 1/3200 8.0 2200 1430mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/3 D500 1/3200 8.0 2200 1430mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

トビ

曇りの時に+1EVで撮影すると、空の部分はグレイ一色。こんな時は加工しやすいので、グラフィックスソフトを使って、好きな色合いにしてみました。

※2022/3/1 D500 1/6400 8.0 1600 1541mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/3/1 D500 1/6400 8.0 1600 1541mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

マヒワ

撮った写真を一通り念入りにチェックして行くと、こんなのがあった。これは連写中の副産物であって狙った訳ではないが、何はともあれ好い場面が写っていたもんだ。

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1800 1653mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1800 1653mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1600 2055mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1600 2055mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

マヒワ

昨日に引き続きマヒワだが、今度は晴れたときにたっぷり撮ることができた。だがその量たるや半端じゃないので、選定に迷う所であるが、1枚はノートリミングに。

※2022/2/28 D500 1/8000 8.0 1600 900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 ノートリ

※2022/2/28 D500 1/8000 8.0 1600 900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 ノートリ

そして、もう1枚は後ろ姿の艶やかさに惹かれて、これにした。

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1800 1900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/28 D500 1/3200 8.0 1800 1900mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

マヒワ

午後から晴れマークだったので昼食後に行ったが、時間的にズレて背景が白くなってしまった。だが肝心のマヒワは遠かったにも関わらず、シャープに撮れて良かった。

※2022/2/27 D500 1/4000 8.0 1600 2471mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/27 D500 1/4000 8.0 1600 2471mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

マヒワはスズメより小さい。そしてメスはオスより色が淡く、頭に黒い所がない。

※2022/2/27 D500 1/5000 8.0 1600 2167mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/27 D500 1/5000 8.0 1600 2167mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

コゲラ

このブログに初登場のCさんやYさんと一緒にシマエナガを撮っているときコゲラも数枚撮った。さて、お二人はシマエナガを上手に撮れただろうか。気になる所である。

※2022/2/26 H1 1/4400 4.5 800 1383mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/26 H1 1/4400 4.5 800 1383mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

シマエナガ

今日は雪解けが進むと思い、長靴にしたので水溜まりも問題なかった。昨日と同じような場所でシマエナガを撮ったが、やはり青空の背景だと気持ちよい。

※2022/2/26 H1 1/5000 4.5 800 1189mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/26 H1 1/5000 4.5 800 1189mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/26 H1 1/5000 4.5 800 991mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/26 H1 1/5000 4.5 800 991mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

シマエナガ

3キロコースではすれ違う人が少なかったので、それに気を遣う事もなく、ひたすら下を見て歩いた。それが緑橋近くになると急に人集りが。これは大雪以来、初めてだ。

※2022/2/25 D500 1/6400 4.5 400 996mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/25 D500 1/6400 4.5 400 996mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/25 D500 1/4000 4.5 400 1758mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/25 D500 1/4000 4.5 400 1758mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ツグミ

今日の歩好会は道幅が比較的広い所を選んで歩いたので、いつもより早くに終わった。その後は3キロコースを左回りに歩いてみたが、途中より1人分しかなかった。

※2022/2/25 D500 1/6400 4.5 400 996mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/25 D500 1/6400 4.5 400 996mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ハシブトガラ

真駒内公園へは昨日と同様、午後に行った。しかし道幅が未だ1人分のままなので、とても歩きにくかった。それに野鳥も、余りいないので早々に引き上げる事に。

※2022/2/24 D500 1/3200 8.0 4500 2818mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

※2022/2/24 D500 1/3200 8.0 4500 2818mm相当 PF300/F4.0X2.0X1.5 トリ

カワガラス

今日はお遊びでフィルム時代の大三元にKenkoのTELEPLUS HDproを着けて撮って見た。AF微調節(-13)の時から解像度の悪いことは分かっていたが、後処理で何とか見られる程度には持って行けた。途中から雪がかなり降ってきたので帰宅の途へ。

※2022/2/20 D500 1/3200 5.6 2000 2144相当 80-200/F2.8XKenko2X1.5 トリ

※2022/2/20 D500 1/3200 5.6 2000 2144相当 80-200/F2.8XKenko2X1.5 トリ

キクイタダキ

きょうも午後出勤。本命を待っている間、その近くで撮った。時々ほんの少し葉の陰から見える黄色を頼りに探し求めたが、これが精一杯であった。

※2022/2/15 Z6 1/3200 8.0 7200 2164mm相当 PF300/F4.0X2.0 トリ

※2022/2/15 Z6 1/3200 8.0 7200 2164mm相当 PF300/F4.0X2.0 トリ

アカゲラ

きょうは午後出勤。お目当ての動物が巣穴から出て来るのを3時半まで待ったが姿現さず。その帰り路に、このアカゲラを撮ったが、喉元はこれまでで一番の出来映え。

※2022/2/17 Z6 1/3200 8.0 5000 600mm相当 PF300/F4.0X2.0 ノートリ

※2022/2/17 Z6 1/3200 8.0 5000 600mm相当 PF300/F4.0X2.0 ノートリ

ウソ

昨日と同じ場所に行ってオスのウソを撮ったが、今度はスッキリしたのが撮れた。そのあとサケ科学館方面に行ってみたが、お目当てはいなかった。

※2022/2/14 Z6 1/6400 6.7 1600 1267mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.0 トリ

※2022/2/14 Z6 1/6400 6.7 1600 1267mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.0 トリ

ウソ

1年前はこのウソを良く撮ったものだが、今冬初である。オスも撮るには撮ったが枝被りが酷くボツとした。帰りの真駒内川緑道は誰ひとりとして居らず。

※2022/2/13 G9 1/4000 8.0 2500 1103mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2022/2/13 G9 1/4000 8.0 2500 1103mm相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

ミヤマガラス

歩好会の解散後みどり橋の上でシマエナガを待っていたら、カラスが飛んで来た。手持ち無沙汰なので練習にと思い撮っておいた。そして帰ってからパソコンで見ると嘴が細く短かい上に白っぽい。そこで調べて見たら冬鳥のミヤマガラスだと分かった。

※2022/2/10 D500 1/6400 5.0 800 789mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/10 D500 1/6400 5.0 800 789mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

アカゲラ

一旦、緑道に入ったものも道幅が狭くぬかるので引き返した。そして昨日と同じ歩道橋に行き暫し下流方向の様子を見ていたが、ヤマセミの気配はなかった。

※2022/2/7 D500 1/3200 4.5 1600 1323mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/7 D500 1/3200 4.5 1600 1323mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ヤマガラ

今日は雪の為いつもより、かなり遅く出た。緑道は歩いた形跡なし。そこで橋の上からヤマセミスポットを見たが、誰もいなかった。公園内の除雪は一部だけ。ここで会った人の多くは犬の散歩。2時頃になると、こんな青空に。そして鳥たちも活動開始。

※2022/2/6 D500 1/3200 5.6 800 1302mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/6 D500 1/3200 5.6 800 1302mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ダイサギ

久し振りに旧サンヨンを使って見ようと思い、早朝からAF微調節して見ると-6になった。これはいつものPFと11も違う。これでヤマセミを撮るはずであったが、もう既に居なくなったことを行く途中に会ったSさんと、そして次のMさんにも告げられた。

※2022/2/3 D500 1/5000 9.0 800 729mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/3 D500 1/5000 9.0 800 729mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

現地にはふたりがいるも気配なし。そこで昨日と同様、アイスアリーナ方面に行ってみたが鳴き声すらしない。さけ科学館で休憩していると、石狩から来たと言う人と暫し歓談。そこを出てまた公園橋に行ってみたら、今度はダイサギが川の中にいた。

※2022/2/3 D500 1/4000 9.0 800 1276mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/3 D500 1/4000 9.0 800 1276mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

暫しその様子を観察していたら近づいて来る人がいた。見ると、それは平岸のSさんであった。さて肝心の写真であるが、こんなダイサギは初めてだし、羽根のふわふわ感をも出すことができた。約20年前に発売されたこのレンズ、まだまだ使える。

※2022/2/3 D500 1/3200 9.0 800 1276mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/3 D500 1/3200 9.0 800 1276mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

ヤマセミ

1月31日の写真で、ヤマセミが最も雪を被っているのを探してみたら、最後に撮った当たりのものだった。実際はもっと雪に覆われていた時があったように思う。

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1408mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1408mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

シマエナガ

3キロコースを歩いていたら何人かが丘の方にカメラを向けていた。こんな時はシマエナガなので一緒になって探したら、ずっと遠くにいた。この角度じゃ顔は無理か。

※2022/2/1 D500 1/8000 4.5 450 2088mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/2/1 D500 1/8000 4.5 450 2088mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ヤマセミ

いつも「もう、そろそろ」と思い出かけるが、10日以上も会えていない。今日はえらく寒いが、吹雪ではないので現地に行ってみたら、既に蝶々のお2人がいた。

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1391mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1391mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

ここで待つこと約1時間。ようやく飛んだが移動だけ。だが魚はいないのか元の所へ。

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 2000 1236mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 2000 1236mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

右手の指を温めながら更に1時間待っていると、今度はダイブしたが、フレームに入れられたのはここまで。肝心のシーンは雪にピントが合ってしまい画面は真っ白。

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1134mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/3200 6.7 800 1134mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

ピントが合うようになったので、ヤマセミを追うとゲットした魚を処理中であった。この魚は色形からして純淡水魚のハナカジカのようだ。

※2022/1/31 D500 1/4000 6.7 800 2120mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/4000 6.7 800 2120mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

2度目のダイブも撮影できず。今度はヤマメだが、小型なので難なく飲み込んでいた。この後、帰るタイミングを探っていたら、ヤマセミはここを諦め上流へ飛んで行った。結局、2時間半以上もここにいた事に。ヤレヤレ。

※2022/1/31 D500 1/4000 6.7 800 1300mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

※2022/1/31 D500 1/4000 6.7 800 1300mm相当 PF300/F4.0X1.7X1.5 トリ

シマエナガ

先ずヤマセミスポットでキタキツネ・ミヤマカケス・ヤマガラを撮ったが主役はきょうもやって来ず。それに話し相手もいないので早々に、この場を離れた。

※2022/1/27 D500 1/3200 4.5 1100 1738mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/27 D500 1/3200 4.5 1100 1738mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

緑橋辺りのベンチに座っていたSNコンビと雑談していると追っかけ隊がやって来た。即それに合流し、このシマエナガを右往左往して撮ったのはいいが、選定に一苦労。

※2022/1/27 D500 1/3200 4.5 1250 1738mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/27 D500 1/3200 4.5 1250 1738mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

アカゲラ

緑橋近くのベンチで歩好会が解散したあとフクロウの所に戻ったが、カラスへのフクロウパンチ話を聞いただけに終わった。帰り路でのキクイタダキもチラッと見ただけ。そんな中、その近くで撮ったアカゲラだが、画質はまずまず。

※2022/1/25 D500 1/4000 4.5 800 1129mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/25 D500 1/4000 4.5 800 1129mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ミヤマカケス

一昨日、ヤマセミの物まねに一杯食わされ右往左往したが、今日は何も鳴かなかった。こんなので時間を潰していたが本体は現れず。仕方ないので園内パトロールへ。

※2022/1/23 H1 1/1500 4.5 400 1104mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/23 H1 1/1500 4.5 400 1104mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

3キロコースは大雪の翌日以来だが元通りになっていた。快晴の中でも、これと言った野鳥には会えなかったが、人の方は珍しく二桁近くにも上った。

※2022/1/23 H1 1/3000 4.5 400 1405mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/23 H1 1/3000 4.5 400 1405mm相当 旧300/F4.0X1.5 トリ

ヤマセミ

ヤマセミがマッタリしているから気を抜いていたら一瞬のうちにダイブへ。そして、そこからカメラを構えて照準器を見ると、既に下流に向かって飛んでいる姿だった。

※2022/1/18 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/18 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

それは兎も角、ヤマセミを追っかけた。後でその過程を見ると一旦、ある枝に止まるや否やまた移動し始めていた。この位のヤマメなら簡単と見えて難なく飲み込んだ。

※2022/1/18 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/18 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

最後の方は平岸のSさんと技術談義第二段。ふたりは同じカメラとレンズを持っているから、設定の最適化とかで話が弾んだ。さて次なる話題は[AFロックオン]当たりか。

※2022/1/18 D500 1/8000 4.5 720 1214mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/18 D500 1/8000 4.5 720 1214mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ヤマセミ

ヤマセミとなると、枚数が自然と増える。それらの中で一番良かったのはこのホバリング。あとはこれまで以上のものがなかったので不採用。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

今回の特徴はホバリング時間が長かったこと。そのためドットサイト照準器をホバリング中のヤマセミに合わせる余裕があった。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 916mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

それとRAW12bit(10枚/秒)なら200枚位は連続撮影が出来るD500であったこと。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 974mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 974mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

だから安心してシャッターを押しっ放しにできた。ここで惜しかったのはダイブしている所が見えなかった事。後のコマには魚を咥えながら飛んでいるのが写っていた。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 974mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 974mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

このあとカワセミが下流方面に飛んで行った所でお昼のヤマセミショーはお仕舞い。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 774mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2000 774mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

帰りはここを通らなかったので、ヤマセミがまた戻って来たかどうかは不明。

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 774mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/17 D500 1/3200 4.5 2200 774mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

スズメ

12日以来の出勤。緑道には何人かが待機状態(昨日はいた)。緑橋辺りからは普通であるが、3キロコースには「倒木のため通り抜けない」の案内板が。それでも人あり。除雪の入った路だけでサケ科学館近へ。スズメなれど背景が鏡みたいなので採用。

※2022/1/16 D500 1/4000 4.5 800 1585mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/16 D500 1/4000 4.5 800 1585mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ヒヨドリ

こんな大雪だと緑道は難儀なのでバスにした。いつもの3キロコースを2/3周したが、倒木のため迂回しないと通れない所が2箇所。更に数か所に渡って枝が落ちていた。

※2022/1/12 D500 1/8000 4.5 800 625mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/12 D500 1/8000 4.5 800 625mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

そんな中、ヒヨドリ・シジュウカラ・ハシブトガラは撮ることができた。普段なら「ああヒヨか」で終わるところであるが、きょうは特別にご登場願った。

※2022/1/12 D500 1/3200 4.5 1250 625mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/12 D500 1/3200 4.5 1250 625mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

クマゲラ

ヤマセミ午前の部が既に終わっていたのでエゾフクロウへと向かった。そして、そこに着くなり衝撃的な話が…。つまり今ここにいる他に、もう一羽がいて先ほどカラス20羽ほどに襲撃されていたとのこと。そこで暫し待っていたらクマゲラの声がした。

※2022/1/11 D500 1/3200 4.5 900 1751mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/11 D500 1/3200 4.5 900 1751mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

シマエナガ

歩好会で真駒内駅から相馬神社まで歩いたあと公共交通機関を乗り継いで、いつもの公園へ。この頃になると朝とは違って雲が多くなって来ていたので、シマエナガも映えないが構図的な面白さはある。ここにいたK.Mさんとは13:10に別れバスにて帰宅。

※2022/1/10 D500 1/8000 4.5 720 1664mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/10 D500 1/8000 4.5 720 1664mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

シマエナガ

緑橋近くのベンチにいたSNコンビによると「中央橋付近にカメラマンが一杯いた」との事。早速そこへ行き輪の中に入ったが最後の方は総勢20余名。そこでのベストワンはこれ。顔の角度はイマイチだがボディの白さが綺麗に出た。尚、Dさんとは今年初。

※2022/1/9 D500 1/6400 4.5 1600 1702mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/9 D500 1/6400 4.5 1600 1702mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ダイサギ

公園橋の上に立って暫し下流方面を見渡していると、川の近くにいるダイサギを発見。暫くは見通しの悪い所にいたが、その内、歩いて近づいて来た。

※2022/1/7 G9 1/13000 4.0 1600 883mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

※2022/1/7 G9 1/13000 4.0 1600 883mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

さて、この写真の中には別な鳥も写っているのだが、分かるだろうか。このあと下流の方へ飛んで行ったのを写したが、基準外の出来であったのでボツ。 ※2022/1/7 G9 1/10000 4.0 1600 1008mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

※2022/1/7 G9 1/10000 4.0 1600 1008mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

キクイタダキ

ヤマセミスポットに独りでいたCさんと一緒にアイスアリーナ近くに行き、エゾリスを探していたら、Cさんがキクイタダキを発見。そこで兎も角、撮ったら写っていた。別な所で旧姓Mさんに今年、初めて会ったから、これで2名追加。 ※2022/1/7 G9 1/640 4.0 1600 1271mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

※2022/1/7 G9 1/640 4.0 1600 1271mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

ヤマセミ

今日は予報が大外れの快晴となったので、期待して緑道を通ったがヤマセミは上流に飛んだ後だった。そこでエゾフクロウを目指したが、カラスのせいで洞から出て来ず。帰りの緑道で待つこと1時間余りでようやく「キッ、キッ」の声が。だが、移動だけでダイブなし。きょう会った人は順にA.Sさん、北のHさん、南のHさん、Aさん、Sさん、T(2回)さん、Nさんの7名。

※2022/1/6 G9 1/3200 4.0 1600 1387mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

※2022/1/6 G9 1/3200 4.0 1600 1387mm相当 200/F2.8X1.4X2.0 トリ

ヤマセミ

現地に到着したときには、もう既に何匹かを食べたあとだったから、マッタリ状態。飛ぶのを待っている間、K.Sさん・Wさん・T.Sさん・K.Mさん・M.Iさんに会い新年の挨拶と雑談で時間を潰すも長過ぎ。

※2022/1/2 D500 1/8000 4.5 320 1400mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/2 D500 1/8000 4.5 320 1400mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

2時間近くも待って、飛んだのは良いが移動しただけ。そんなのを繰り返した後、上流に飛んで行ったので追っかけたが時間切れ。後はK.Mさんに託すことにした。

※2022/1/2 D500 1/6400 8.0 1600 1246mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/2 D500 1/6400 8.0 1600 1246mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

エゾフクロウが出ていたとの情報で、M.Iさんはそちらに向かったが撮れただろうか。何れもFacebookとインスタグラムを見れば分かる。今日は一転して穏やかな日だったので、現地に2時間半もいる事となったが、歩数はいつもの半分ほどに終わった。

※2022/1/2 D500 1/8000 6.3 1000 903mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

※2022/1/2 D500 1/8000 6.3 1000 903mm相当 PF300/F4.0X1.5 トリ

ミヤマカケス

クマゲラを待っている間にミヤマカケスの水浴びシーンを撮った。このあと千葉から来た人がメインになって、カメラ談義に花を咲かせたが、主役現れず仕舞い。

※2021/3/30 NIKON 1 V3 1/1600 4.0 800 2316mm相当 300/F4.0X2.7 トリ

※2021/3/30 NIKON 1 V3 1/1600 4.0 800 2316mm相当 300/F4.0X2.7 トリ

ヤマセミ

ボケてはいるが飛び立つ瞬間は何とか数枚撮れた。次はダイブする瞬間を撮ろうと思い、水面にピントを合わせMFで待った。

※2021/3/28 Z6 1/6400 6.7 3200 782相当 300/F4.0X1.7テレコンX1.0 トリ

※2021/3/28 Z6 1/6400 6.7 3200 782相当 300/F4.0X1.7テレコンX1.0 トリ

飛び出すのはいつか、いつかと思いじっとカメラを水面に向けていると、キッキッキッ、と言う声がしたので、反射的にシャーターを押した。すると、何と下流から飛んできたヤマセミがほぼ中央に写っているではないか。

※2021/3/28 Z6 1/1000 7.1 3200 510相当 300/F4.0X1.7テレコンX1.0 ノートリ

※2021/3/28 Z6 1/1000 7.1 3200 510相当 300/F4.0X1.7テレコンX1.0 ノートリ

アカゲラ

きょうは先ずヤマセミを撮った後、Iさんと一緒にクマゲラの所に行ったら、ちょうど作業中であった。ここで暫し様子を見るも、変化がないので、今来たルートを戻って見ると未だみんなは撮影中。その後、疲れでトボトボ歩いているとアカゲラの声が。

※2021/3/24 D500 1/640 9.0 800 1706相当 150-600/F6.3X1.4テレX1.5 トリ

※2021/3/24 D500 1/640 9.0 800 1706相当 150-600/F6.3X1.4テレX1.5 トリ

ヤマセミ

帰り路の途中にマッタリのヤマセミがいることは聞いていたので一応、探して見たが分からなかった。諦めかけていると、声を発しながら飛んだので、後を追った。それから2~3回、この様に飛んだがダイブはなく豊平川方向へ飛んでいった所でチョン。

※2021/3/23 NIKON V3 1/800 7.6 800 1430相当 150-600/F6.3X1.4テX2.7 トリ

※2021/3/23 NIKON V3 1/800 7.6 800 1430相当 150-600/F6.3X1.4テX2.7 トリ

ヤマセミ

約1620mm相当で撮ったヤマセミを画面一杯にトリミングしたら、2993mmになった。これは隣のHさんが3000mm(P1000)に設定したモニター画面とほぼ一致した。

※2021/3/22 NIKON V3 1/640 8.0 400 2993mm相当 300/F4X2.0テレX2.7 トリ

※2021/3/22 NIKON V3 1/640 8.0 400 2993mm相当 300/F4X2.0テレX2.7 トリ

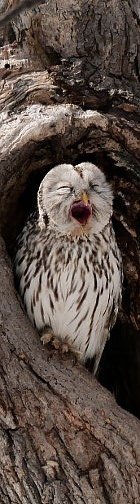

エゾフクロウ

2月23日、松林の中で今年初めてエゾフクロウを撮影した。そして2月24日~3月3日まで都合6回、洞の外に出ている所を写したが目の開いた写真は一度も撮れなかった。

※2021/3/3 NIKON 1 V3 1/2500 6.7 900 1377mm相当 300/F4X1.7X2.7 ノー

※2021/3/3 NIKON 1 V3 1/2500 6.7 900 1377mm相当 300/F4X1.7X2.7 ノー

所がこの約2時間後にT.Sさんが目の開いたのを撮っていたので、それを拝借し公開する運びとなった。また、これと2~3年前に写したエゾフクロウが同じかどうかを見比べてみたら、大きな違いはないものの、顔の輪郭部の模様が少し違っていた。

※2枚の写真が、ほぼ同じサイズになるよう、オリジナルをトリミングしました。

※2枚の写真が、ほぼ同じサイズになるよう、オリジナルをトリミングしました。

ヤマセミ

何の変哲もないヤマセミの後ろ姿であるが、私的には豊平川で写した初めてのヤマセミと言う事で載せた。この場所については以前、Wさんに教えて貰っていたが、偶然そのWさんと一緒に撮った。この先、当分はここをチェックポイントに入れよう。

※2021/3/19 GX7MK3 1/2000 7.1 800 1446mm相当 100-400/F6.3X2 トリ

※2021/3/19 GX7MK3 1/2000 7.1 800 1446mm相当 100-400/F6.3X2 トリ

クマゲラ

待機中のカメラマン達が遠くに見えたので行って見たら、T.Sさんもいた。すると間もなくして「巣穴に戻って来た」と言う声で撮影開始。選択するのが嫌になるほど撮ったが、クマゲラでは初めてのノートリを採用した。

※2021/3/17 NIKON 1 V3 1/1600 4.0 400 810mm相当 300/F4X2.7 ノートリ

※2021/3/17 NIKON 1 V3 1/1600 4.0 400 810mm相当 300/F4X2.7 ノートリ

ベニヒワ

全体がブラウン系だけの配色になった。これで頭の赤がもう少し見えると良かった。この他、ウソ・アカウソ・シジュウカラを撮ったが、イマイチの出来映えであった。

※2021/3/13 D500 1/1000 9.0 800 3093相当 150-600/F6.3X1.4X1.5X1.3 トリ

※2021/3/13 D500 1/1000 9.0 800 3093相当 150-600/F6.3X1.4X1.5X1.3 トリ

ハシブトガラ

きょうはお目当ての鳥に会えなかった。そのため一箇所に留まらなかったので、一万歩を優に超えた。今冬季ずっと続けて来た「雪中貯筋」も、あと僅かで終了となる。

※2021/3/12 NIKON 1 V3 1/2500 4.0 400 1620mm相当 300/F4X2.7 トリ

※2021/3/12 NIKON 1 V3 1/2500 4.0 400 1620mm相当 300/F4X2.7 トリ

ヤマセミ

今日もヤマセミは案の定いたが、食欲旺盛で数回に渡り狩りをしたようだ。もう、そろそろマッタリの時間と見て、3キロコースに移動したがアイスバーンであった。

お目当てのフクロウがいない中で、数名とお喋り。このあと撮ったのはフツーのウソだけ。さて、明日は歩好会。帰りは緑道コースにしよう。

※共通:2021/3/9 NIKON 1 V3 1/8000 4.0 800 1909mm相当 300/F4X2.7 トリ

※共通:2021/3/9 NIKON 1 V3 1/8000 4.0 800 1909mm相当 300/F4X2.7 トリ

ヤマセミ

アイスバーン対策のため真駒内通りの歩道から緑道に入った。すると先方に数名のカメラマンが見えた。どうやらヤマセミがいるようだ。最初は対岸にいたが、緑道側に移動してきた。そして、間もなく飛んだのだが、ダイブはなく上流方向に移動だけ。

※2021/3/8 NIKON 1 V3 1/2500 14 800 1555mm相当 300/F4X2.7 トリ

※2021/3/8 NIKON 1 V3 1/2500 14 800 1555mm相当 300/F4X2.7 トリ

こんな後ろ姿は珍しいが、単焦点レンズのゆえに欠けてしまった。この後カラスに追われて上流へ。そんな時、T.Sさんなら直ぐ分かるあの「静岡 ベンツ」の女性に会ったのだ。道東2週間の旅を終え、今日帰ると言う。4月頃Sony α1を持って来るらしい。

※2021/3/8 NIKON 1 V3 1/2000 14 800 971mm相当 300/F4X2.7 トリ

※2021/3/8 NIKON 1 V3 1/2000 14 800 971mm相当 300/F4X2.7 トリ

コゲラ

緑道はきょうも雪深く歩きにくいと思い柏丘越えコースで公園に行った。その中で会ったKさんによるとヤマセミがいたと言う。それを今度はWさんに伝えた。そして人影のない「カタクリの里」近くの木を横目で見ながら、イオン藻岩店に向かった。

※2021/3/6 NIKON 1 V2 1/1250 5.6 400 810相当 300/F4X2.7 ノートリ

※2021/3/6 NIKON 1 V2 1/1250 5.6 400 810相当 300/F4X2.7 ノートリ

アカウソ

公園内でHさんやK.Sさんなどとウソを撮っていたとき、Nさんがやって来てアカウソが中にいることを教えてくれた。そこで、全体が赤っぽいのを探して撮ったが遠くのものしか撮れなかった。

※2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 2188相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2021/3/5 GX7MK3 1/5000 6.3 5000 2188相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

他にもベニバラウソと言う種類もあるが、これは頭から腹に至るまで、赤い部分がもっと多い。下のはフツーのウソ。このウソの語源は「古語の嘯(うそぶ)くで、この鳥の声が口笛に似ているから」とネットに書いてあった。

※2021/3/5 GX7MK3 1/3200 6.3 800 1097相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

※2021/3/5 GX7MK3 1/3200 6.3 800 1097相当 100-400/F6.3X2.0 トリ

ヤマセミ

きょうはコースを変えて緑道を通った。すると直ぐに鳴き声と共にヤマセミが水面上を飛んで行き近くの枝に止まった。この為ここで足止めをくらい2時間以上も同じ所にいた。ダイブシーンはピンボケ。ギャラリーは最大で20名以上と今年一番の大盛況。

※2021/2/28 GX7MK3 1/3200 6.3 400 1473相当 100-400/F6.3X2 トリ

※2021/2/28 GX7MK3 1/3200 6.3 400 1473相当 100-400/F6.3X2 トリ

上の約50分後に再び魚をゲットした時はもう12時半を優に回っていた。次は13時4分に飛んだのだがダイブをせず下流に向かった所で帰る事にした。全て照準器で撮影。

※2021/2/28 GX7MK3 1/800 6.3 400 1473相当 100-400/F6.3X2 トリ

※2021/2/28 GX7MK3 1/800 6.3 400 1473相当 100-400/F6.3X2 トリ

飛翔中のヤマセミで、何とか使えそうなのがないか探したら、2枚見つかった。この撮影時間は11時23分となっているから、現地に到着して約30分後のものである。

※2021/2/28 GX7MK3 1/5000 6.3 400 1365相当 100-400/F6.3X2 トリ

※2021/2/28 GX7MK3 1/5000 6.3 400 1365相当 100-400/F6.3X2 トリ

マッタリが30分も続くとダレてヤマセミから目を離していた。その時、飛ばれたので反応が少し遅れた。しかしヤマセミはダイブする事なく少し移動しただけであった。

※2021/2/28 GX7MK3 1/3200 6.3 400 1248相当 100-400/F6.3X2 トリ

※2021/2/28 GX7MK3 1/3200 6.3 400 1248相当 100-400/F6.3X2 トリ

エゾフクロウ

林の中でレンズや双眼鏡を上に向けている人達がいた。場所の説明を受けるもトンと分からない。やっと見つけ撮ったが証拠写真程度。この発見者はフクロウが飛んで来て林に入るのを見たらしい。この後、雪が激しくなって来たので帰ることにした。

※2021/2/23 NIKON 1 V3 1/80 10 3200 889相当 150-600/F6.3X1.4X2.7 トリ

※2021/2/23 NIKON 1 V3 1/80 10 3200 889相当 150-600/F6.3X1.4X2.7 トリ

カワガラス

対岸近くの石の上にカワガラスがいた。少々暗かったが、初期設定のまま写したら案の定、ブレて不鮮明な写真になってしまった。

※2021/2/22 NIKON 1 V3 1/250 6.3 800 2732相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2021/2/22 NIKON 1 V3 1/250 6.3 800 2732相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

ヒガラ

全長が11cmとスズメやシジュウカラよりも小さい。頭の黒い部分はプロレスラーが覆面をしているかの様に見える。このあと緑道でシマエナガを撮るも普通の横顔だけ。

※2021/2/21 NIKON 1 V3 1/2000 6.3 800 1431相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2021/2/21 NIKON 1 V3 1/2000 6.3 800 1431相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

コゲラ

他の人達はシマエナガを追っかけていたが、Hさんと一緒にヤマゲラをじっくりと撮った。たくさん撮った中で選んだのは全体の色や模様が分かる角度のもの。

※2021/2/21 NIKON 1 V3 1/2000 6.3 800 648相当 150-600/F6.3X2.7 ノートリ

※2021/2/21 NIKON 1 V3 1/2000 6.3 800 648相当 150-600/F6.3X2.7 ノートリ

オオアカゲラ

昨日の大雪で宅配便が今日にズレたため午後の出勤となった。狭い緑道を歩いていると、ある女性がこのオオアカゲラを撮っていたので、ご一緒する事にした。

※2021/2/19 NIKON 1 V3 1/800 7.1 800 1620mm相当 150-600/F6.3X2.7 ノー

※2021/2/19 NIKON 1 V3 1/800 7.1 800 1620mm相当 150-600/F6.3X2.7 ノー

ベニヒワ

曇りのフラットな光がベニヒワの羽根に当たっていたので、反射の少ない柔らかな色調になった。また、白い曇り空が画面に入らなかったのも良かった。

※2021/2/17 NIKON 1 V2 1/640 6.3 400 2096mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2021/2/17 NIKON 1 V2 1/640 6.3 400 2096mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

ツグミ

きょうは平日で曇りとあってか、公園内は閑散としていた。更に鳥も少なしで、またもやツグミの登場となった訳だが、まだら模様のくっきり度はなかなかのものだ。

※2021/2/15 NIKON 1 V2 1/400 6.3 400 919mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

※2021/2/15 NIKON 1 V2 1/400 6.3 400 919mm相当 150-600/F6.3X2.7 トリ

ヒヨドリ

ひとりがやっとの緑道を歩いていると、路上でヒヨドリが雪をパクパクやっていたので取り敢えず撮っておいた。このあとサケ科学館近くまで行けども鳥はおらず。ここで、つい最近ある所でモモンガを撮ったと言う人に会い暫しお喋りとなった。

※2021/2/13 NIKON 1 V2 1/2500 6.3 400 1620mm 150-600/F6.3X2.7 ノー

※2021/2/13 NIKON 1 V2 1/2500 6.3 400 1620mm 150-600/F6.3X2.7 ノー

ツグミ

きょうはNIKON 1 V2にSIGMAの150-600mm F5-6.3を付け600mm(1620mm相当)で撮る実験をした。被写界深度の深い1型センサーなので、手持ちでもイケると踏んでいたが、この位に撮れれば問題ない。

※2021/2/12 NIKON 1 V2 1/2000 6.3 400 1620mm 150-600/F6.3X2.7 ノー